過去のペア研から【授業モデル】

入力日

2021年1月22日

閲覧数

762

過去に実施していて紹介できていない授業がいくつかあります。

その中から、11月27日(金)の1時間目に3年1組で実施された井上先生のペア研の授業を【授業モデル】の一つとして紹介したいと思います。

算数の授業で、単元は「式と計算」です。「たし算とひき算が混じった式について、その計算方法を考えたり説明したりすることを通して、分配法則について理解して、それを生活や他の学習に活用しようとする態度を育てる」ことがこの単元のねらいです。

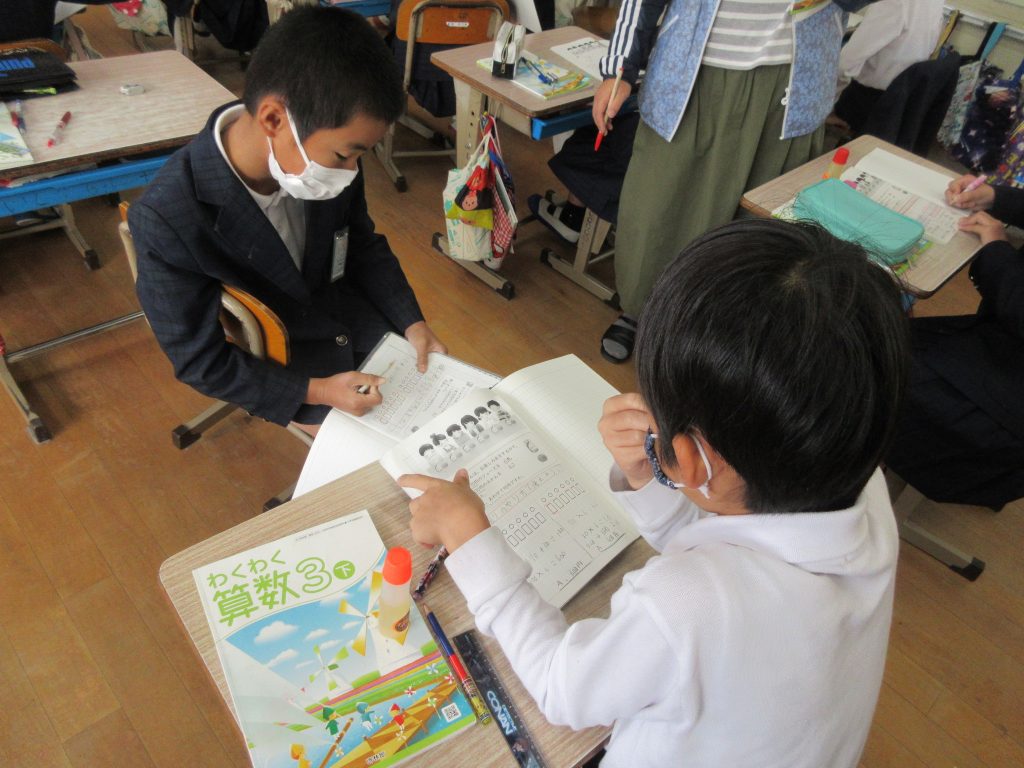

ペア研なので、3年2組担任の樋口先生が参観していますね。

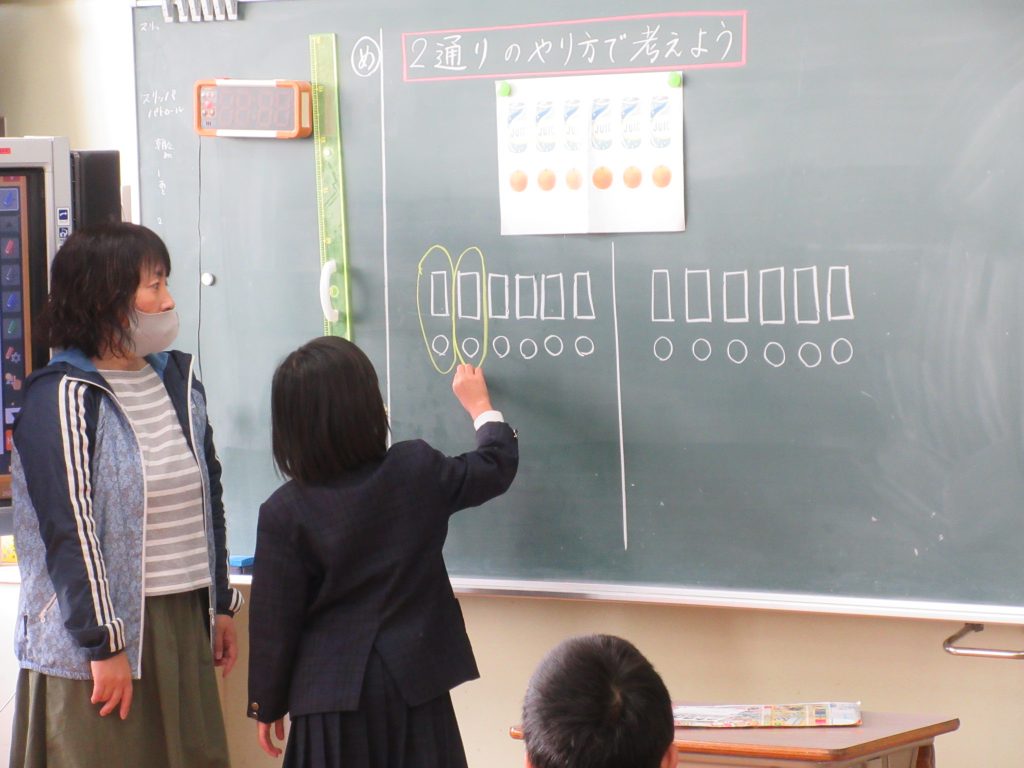

この授業のめあては「2通りのやり方で考えよう」です。

問題

たくみさんは、お楽しみ会をするので、1本 70円のジュースを6本、1こ30円のみかんを6こ買いました。代金はいくらですか。

子どもたちに見通しをもたせる段階で、子どもから「一人分とみんな分で考える」といったような発言があったときには、井上先生は、「一人分とみんな分って何?」といったように、子どもたちの発言に対して、さらに問い返しをして、言葉の数学的な意味を子どもたちといっしょに確認していました。子どもたちが発言した言葉の意味を学級のみんながきちんと理解できているかを確かめながら、必要に応じて、適切な問い返しをすることはとても大切ですね。

それぞれに考えたことを前で説明してくれる人を募っています。たくさん手が挙がっていますね。

図を用いて説明していますね。

見通しを立てたら、実際に考えてみます。2つの考え方で実際に立式をして答えを求めていますね。

井上先生も机間巡視しながら、子どもたちの様子を確認し、指導を行っています。

お互いに教えてあげたり、友達から教わったりできるのも3年生のよいところです。

指名された子どもが前に出て、説明します。このときに井上先生は、「前に出た人が最後まで責任をもって説明します。」といったように指示をしていました。的確な指示です。そして、1人分を考えて、100+100+100+100+100+100=600と説明した子どもの考えをじっくりと聴いていました。

ついつい、より正解に近い答えを求めて、途中で口を挟んでしまう他の子どもの発言に耳を傾けてしまって、最初に発言した子どもが置き去りにされることがありますが、この授業では、最初に指名された子どもが先生とやり取りをしながら、しっかりと考え、どうしても無理なときに、他の子どもによる「お助け」が発動するようです。

授業では、何人かの子どもによる説明を聞き、子どもたちが式の意味を確認していました。途中に井上先生が問い返す、「70+30って、何を求めているのかなあ?」「70×6=420って、何?」といった言葉が子どもたちの理解を深めているようです。

適用問題に取り組む際に、井上先生が「(別の問題で)練習してみようかなあ?」と言われると、子どもたちはにこにこしながら、口々に「やったあ!」と言っていました。素晴らしいことです。子どもたちにとって、算数の授業でみんなといっしょに考えることは楽しいことで、新しい問題に取り組む意欲もしっかり育っているようです。

問題

はるかさんは、高さ7cmの積み木を6こ、弟は、高さ4cmの積み木を6こつみます。どちらが何cm高くなりますか。2通りのしかたで計算しましょう。

実際に井上先生が積み木を操作しながら、イメージをもたせて考えさせています。

3年生くらいの子どもたちは、実際に道具などを操作しながら考えることと頭の中で考えることの過渡期ぐらいに当たるので、このように実物を用いて、考えさせることも大切ですね。

問題を見ながら、子どもたちが「最初の問題との)違いはひき算じゃなかったっけ・・」とつぶやいているのを見て、子どもたち自身が既有の知識を活用して、この問題を解決しようとしている姿がうかがえます。

井上先生の授業では、一斉指導の形態で、子どもと井上先生との「対話的な学び」が実現しており、それが子どもたちの「深い学び」につながっているように思います。それがゆえに、子どもたち同士のペアやグループでの活動においても、「対話的な学び」につながるような質の高いやり取りが行えているように思います。ポイントは、適時の「問い返し」、「的確な指示」、子どもの発言への「傾聴」といったところでしょうか。

そして、何より、子どもたちが学ぶことを楽しんでいる姿がとても印象的です。

3年1組の皆さんと井上先生、ありがとうございました。