職員研修その3(服務についての研修)

入力日

2021年8月20日

閲覧数

704

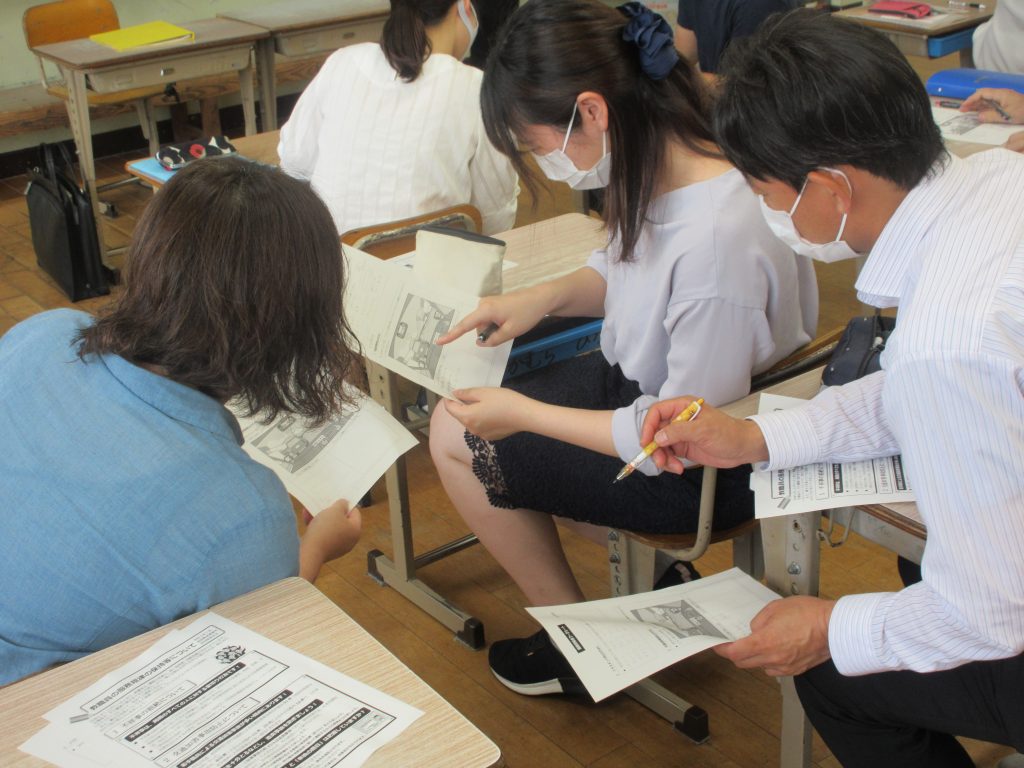

8月18日(水)の午前中は、西部教育事務所 管理主任の山口 崇 先生を講師にお迎えして、服務についての研修を行いました。

研修の内容は大きく3つの柱がありました。

1 ハラスメントの防止について

2 交通加害事故防止について

3 働き方改革について

ハラスメントについては、はじめに、アイスブレイキング的に、いろいろなハラスメントの種類について、自由に考えました。

セクハラ、パワハラはよく聞きますが、他にも、モラハラ、アカハラ、マタハラ、マリハラなどいろいろなハラスメント(嫌がらせ)が世の中には存在しています。最近では、「ワクチンハラスメント」というのも話題になっています。コロナ感染に関わるいじめや差別なども絶対に許されないハラスメントですね。

最初から、ハラスメント(嫌がらせ)をしてやろうと思って、そうする人はあまりいないけれど、その人の為、学校の為、よかれと思って行っている行為が行き過ぎてハラスメントになるということもよくあるそうです。

「誰もが加害者にも被害者にもなる可能性がある」という言葉が重く響きました。だからこそ、よく考えて行動することや、ハラスメントだなあと思ったときに、すぐに相談できる関係性をつくっておくことなど、大切なことをたくさん助言いただきました。

交通加害事故については、

佐賀県や西部教育事務所管内の昨年度や今年度の状況などをお知らせいただき、特に初任者などの若い先生の事故が増えているとのことを教えていただきました。また、実際の資料を見ながら、どのような危険が潜んでいるかを考える演習、実際にどのくらいの車間距離を取っているかの演習など、頭を使い、実感を伴いながら、事故の起きる原因やどのようなことに注意すればよいのかなどを学ぶことができました。

交通加害事故を起こさないための大切なポイントの一つは「十分な車間距離」ということがよく分かりました。

働き方改革については、学校教育に携わる私たちの喫緊の課題でもあります。

過剰な時間外勤務はたくさんのマイナス影響を引き起こすとのことでした。

教師自身への悪影響

☛教師が健康を害することになる

今の子どもたちへの悪影響

☛教師が健康を害することによって、学校での教育への影響があり、子どもたちに迷惑がかかる

将来の子どもたちへの影響

☛「教師の仕事はブラック」という印象から、新しい教師の人材確保に悪い影響が出る

教師自身が健康を害するだけでなく、そのことが他の教師への負担となり、ひいては子どもたちの教育に悪い影響がある。また、そのような教職の印象が「教師になりたい」という若い人たちの意欲を妨げてしまうと、将来の教師になってくれる人が減り、将来の子どもたちの教育にも悪い影響が出る。

本当に喫緊の課題であると思いました。多良小学校の先生方は比較的、メリハリをつけながら働いてもらっていると思いますが、校長として、もっともっと業務に優先順位をつけたり、学校の中での無駄を削減して、先生方が子どもたちとしっかり向き合うことができる時間を少しでも増やしていきたいと思いました。

最後に、二年目の川浪先生と三年目の貞方先生が感想を述べ、今年度の初任者である岩永先生が謝辞を述べました。

西部教育事務所 管理主任の山口先生、どうもありがとうございました。