三味線と長唄に親しもう!

入力日

2022年1月26日

閲覧数

637

「特別非常勤講師制度」という制度があります。これは、都道府県教育委員会に届け出て、教員免許状をもたない方を非常勤の講師に充てる制度です。優れた知識や技術を有する人材を幅広く学校教育に活用させてもらうことにより、学校教育の多様化への対応、学校教育の活性化などをねらいとしています。

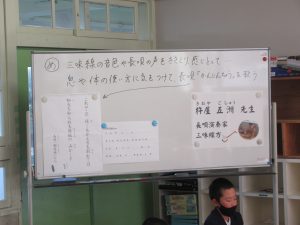

多良小学校では、4年、5年、6年生の音楽科の授業で我が国の伝統的な音楽について学ぶ機会として、長唄演奏家・三味線方の杵屋五洲(きねや ごしゅう)先生を特別非常勤講師としてお招きして、授業をお願いしています。

1月26日(水)はその初日であり、4年1組と4年2組の子どもたちが授業を受けました。最初に、三味線で演奏された「新曲浦島」(の一部)を聴いて、子どもたちは「どんな様子を表した音楽なのか」をイメージしながら聴きました。

次に、三味線という楽器と長唄という音楽についてのお話を聞きました。三味線はいろいろな生き物の恩恵でできていることを知りました。

五洲先生のレクチャーとともに、日本の四季(春夏秋冬)を感じさせる長唄を三味線の演奏で聞かせてもらいました。

虫の音に秋を感じることや雪が降る音など実際は聞こえない音を感じ取る日本人ならではのすばらしい感性にも触れながら、演奏を聞かせてもらいました。演奏後に、「最も気に入った曲」を尋ねると、4年1組の子どもたちは春夏秋冬それぞれの曲を選んでいました。4年2組の子どもたちは圧倒的に「秋の曲」(虫の音を表した音楽)がお気に入りのようでした。

後半は、実際に長唄を歌うことに挑戦しました。歌うのは長唄「勧進帳」の最初の部分「これやこの 往くも帰るも別れては 知るも知らぬも 逢坂の山かくす」という部分です。

五洲先生が歌うのを一生懸命に聴いて、模倣しながら、歌っていきます。

実際に歌ってみて「延ばすところがとても長く、息がもたない」「まっすぐ延ばしているだけではなく、延ばしながら音が上がったり下がったりしている」「教科書に載っているような歌を歌うときの声とは声の出し方が違う感じがする」など、いろいろな気付きが聞かれました。また、「五洲先生はすごい!」という声もたくさん聞かれました。

最後に、4年1組は長唄「勧進帳」の中で演奏される「滝流しの合方」、4年2組は長唄「多摩川」の一部を聞かせてもらいました。

小学校(中学年)の子どもたちにはちょっと難しいかなとも思いましたが、子どもたちは一時も集中を切らすことなく、五洲先生の演奏を聴き取り感じ取っていました。本物の音楽に間近に触れることのすばらしさを実感した授業でした。また、子どもたちが五洲先生の声や歌い方をまねしながら、長唄を歌っている姿も素晴らしかったです。

最後に、子どもたちの代表が授業の振り返りをして終わりました。

来週の水曜日は5年生、再来週の水曜日は6年生の授業を予定しています。

楽しみです。

授業が終わった後も、興味・関心のある子どもたちが先生の周りに集まって、いろいろと質問をしていました。