ペア研(4年・大石先生)

入力日

2021年1月28日

閲覧数

734

1月27日(木)の3校時は、少人数TT指導担当の大石先生が、指導している4年生の学級でペア研の授業を行っていました。

単元は「小数のかけ算やわり算」です。

この単元では、「小数と整数のかけ算やわり算について、整数の計算を基にしてその計算の仕方を考えたり説明したりすることを通して、(小数)×(整数)、(小数)÷(整数)の計算や筆算ができるようにするとともに、生活や学習に活用しようとする態度を養うこと」をねらいとしています。

問題は

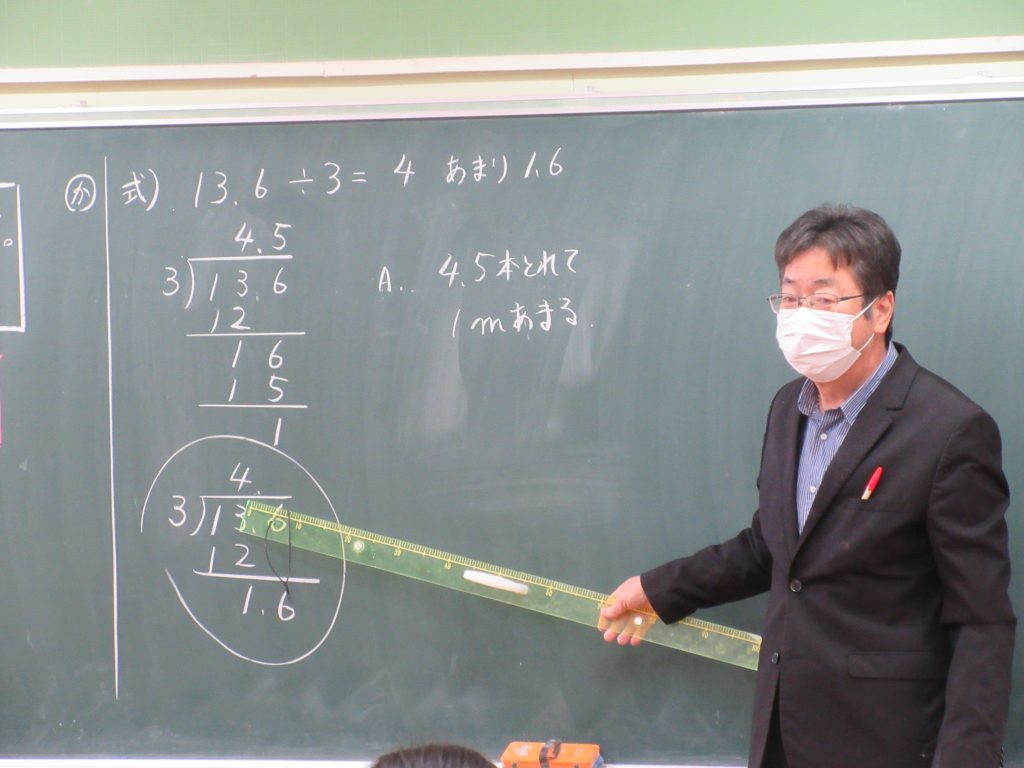

「13.6mのリボンを3mずつ切り分けます。何本取れて、何mあまりますか?」です。

大石先生は、実際に紙テープなどを使いながら、問題の題意を捉えさせていました。

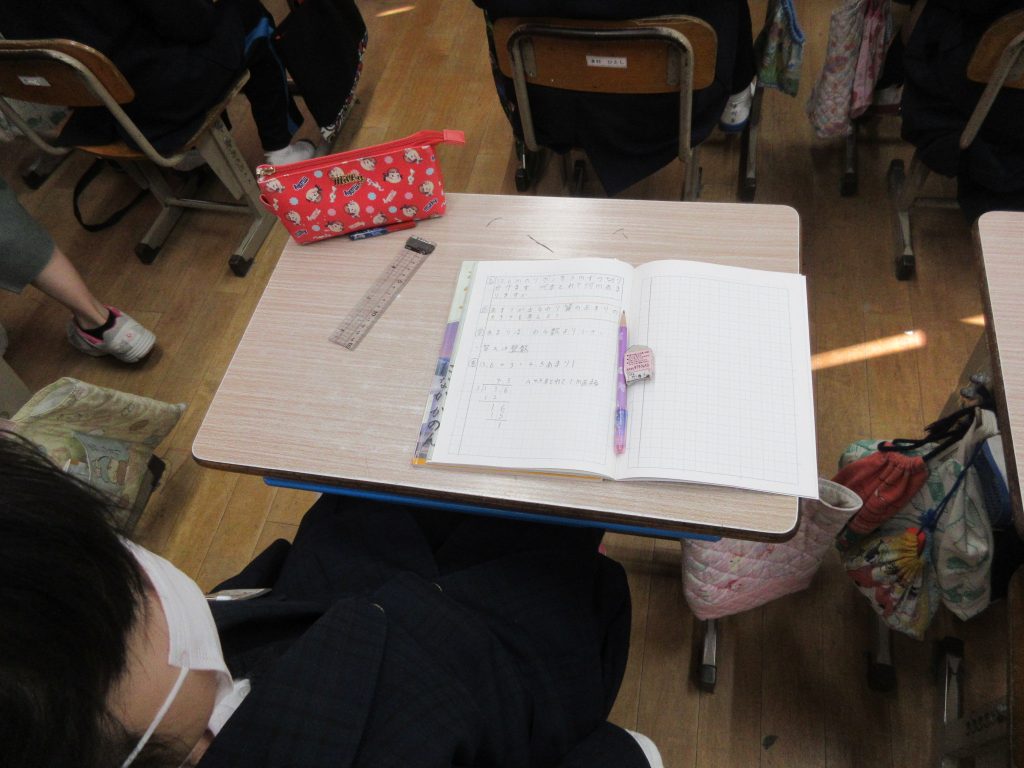

4年生は、授業の中でもつぶやきがよく聞かれ、よく考えている雰囲気があります。

みんなで、この問題を解くときの見通しを立てていました。

どうやら、「あまりはわる数より小さくなる」ことや「答えは整数になる」ことなどに気付いて、さっそく考えることにしました。

実際に解いてみると、ついつい答えが「4.5」になるまでわり算をしている子どもや、その結果のあまり「0.1」を「1」としている子どもが意外とたくさんいました。

グループタイムで、お互いの考えを伝え合いながら、何かおかしいぞ・・・ということに気付いている子どもたちがいました。

「4.5本ではなぜだめなのか?」と悩んでいる子どももいましたが、問題をよく読むと、「3mずつ切り分ける」わけですから、0.5本はつまり、1.5mの長さのリボンということになり、条件には合わないことに気付きます。

あまりが最も小さくなるまで、わり続けたいところですが、答えが整数、つまり、「4」のところで計算をやめるとあまりは「1.6」になりますね。

実際の生活などと結び付けて考えると、このような場面はよくあるのではないでしょうか。算数で学んだことを生活の中で生かそうとするときに大切なことを考えている4年生でした。

授業後に大石先生と話しながら、子どもたちのレディネスってとても大事だということを再確認しました。例えば、ひっ算のときの十の位の数字や十分の一の位の数字の意味がきちんとわかっていないと、誤った答えの「4.5本」がさらに誤って「45本」になったり、あまりの「1.6m」が「16m」になってしまっているので、指導者として気を付けなければいけないと思ったところです。

4年生の皆さん、ありがとうございました。

大石先生、お疲れ様でした。