ペア研(井上先生の授業)4年1組

入力日

2021年10月24日

閲覧数

549

10月14日(木)に4年1組学級担任の井上先生がペア研の授業を行いましたので、4年1組の子どもたちの学習の様子を参観に行きました。

国語の授業で「一つの花」という教材で学習が行われていました。この単元では、「物語の題名の意味について、物語の叙述と結び付けて考えることができる」という単元の目標に沿って、学習が行われており、本時(10/11)は正に、その場面でした。

「『一つの花』の題名の意味について考えよう」という本時のめあてに沿って、授業が行われていました。

井上先生は常に子どもたちとやり取りをしながら、本時の授業の価値について、子どもたちに考えさせていました。

先生「自分が考えた題名の意味をグループや全体の中で伝え合うことで、どんないいことがありますか?」

児童「自分の考えがアップする!」

先生「考えがアップするってどういうこと?」

児童「考えが広がる!」

先生「そうねえ。みんなの考えが広がったり深まったりしたら、素晴らしいね。」

といったような感じです。

グループで発表するときも、発表の順序や発表の仕方を細やかに子どもたちにアドバイスします。

「『一つの花』の題名の意味は・・・・・・です。その理由は、( )のところからそう思いました。」といったような発表の際の話型を紹介し、「発表は一番最初が一番簡単だからね。」「自信がない人は早く行ったがいいかも。」それから、「2番目の人は、『〇〇さんと同じで・・・』とか『○○さんと違って・・・』とか『○○さんに似ていて・・・』という始め方で発表するので、最初の人の発表をしっかり聞いておかないといけないね。」といったように、子どもたちがグループの中で気をつけることをさりげなく伝えている姿が印象的でした。

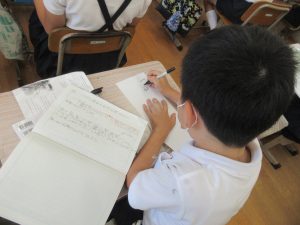

子どもたちは、自分が考えた題名の意味とその根拠となる箇所をお互いに伝え合っていました。

井上先生はそれを見守りつつ、時折、質問をしたりアドバイスをしたりしていました。

この日は、リモートで授業に参加している子どももいて、自宅から、タブレット端末で授業に参加していました。

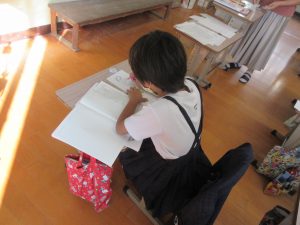

グループでいろいろな考えに触れた子どもたちは、次に、短冊に自分の考えを書き、黒板に貼ります。このときも「どのように貼るとよいかな?」ということを井上先生は子どもたちに問い掛けます。子どもたちはいろいろなことを発言しつつ、同じ考えの人や似ている考えの人はなるべく近くに貼った方がよいということに気付き始めます。

井上先生の授業は常に「双方向的」であり、子どもたちと意味のあるやり取りをしながら、学習内容だけでなく、学習方法や学習することの価値についても、子どもたちから素晴らしい考えを引き出していきます。

子どもたちは短冊に自分の考えを書くと、思い思いに黒板に貼りに行っていました。

井上先生は、黒板に貼られた題名の意味についてのいろいろな考えを子どもたちとやり取りしながら、深めていきます。

子どもたちもお互いに発表している子どもの方を見ながら、一生懸命に聴いていましたね。

井上先生は、電子黒板で挿絵なども確かめながら、子どもたちの考えを深めていました。

いろいろな考えを知った子どもたちは、最後に、もう一度、自分の考えに立ち返り、「やっぱり・・・」「最初の考えとは(少し)変わって・・・」のいずれかの書き出しで、最終的な自分の考えを書き表していました。

最終的な自分の考えを発表する子どもの様子です。

最後に授業の振り返りをして、終わりました。

子どもたちにとってはとても学びのある1時間であったと思います。ペア研で参観していた初任の岩永先生にもとっても参考になった授業ではなかったかと思います。

井上先生、お疲れ様でした。4年1組の皆さん、ありがとうございました。