ペア研の授業(5年 鹿嶋先生)

入力日

2020年10月20日

閲覧数

1,392

運動会のため、紹介が大変遅くなりましたが、

9月28日(月)に鹿嶋先生がペア研の授業を行いました。経3年研修の授業も兼ねての実施でした。

5年1組の算数で、単元「図を使って考えよう」の授業でした。

問題は

遊園地に行きました。

入場券1枚と乗り物券7枚を買うと、1200円

入場券1枚と乗り物券5枚を買うと、1000円になるそうです。

乗り物券1枚の値段は何円ですか。

実際に、どのように考えればよいのか、見通しをもちます。

子どもたちからは「図に表してみるとよい」という意見ができました。

まずは、自分で考えてみます。まだ、よく見通しがもてない子どもたちは、前で鹿嶋先生が補足の説明をしています。分からないときに「分からない」と意思表示ができることはとても大切なことです。5年1組の子どもたちは、その点、とても素直です。

実際に図に書いたことをもとに、みんなの前で説明をしています。

同じ部分を差し引いて考えると、求めることができることが、図から分かりました。

では、別の問題で考えてみます。グループごとに異なる問題にチャレンジしてみます。

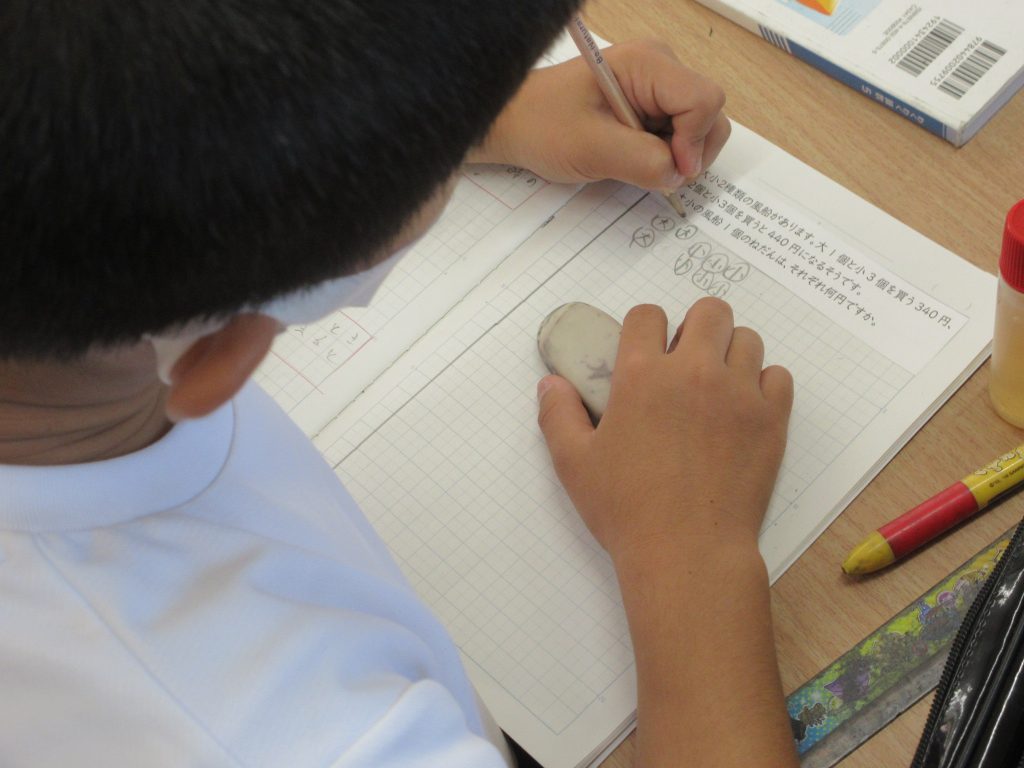

これはその中の一つです。

大小2種類の風船があります。

大を1個と小を3個買うと、340円

大を2個と小を3個買うと、440円になるそうです。

大小の風船の値段はそれぞれ何円ですか。

図を書いて考えているようですね。

別の問題を考えている人もいます。

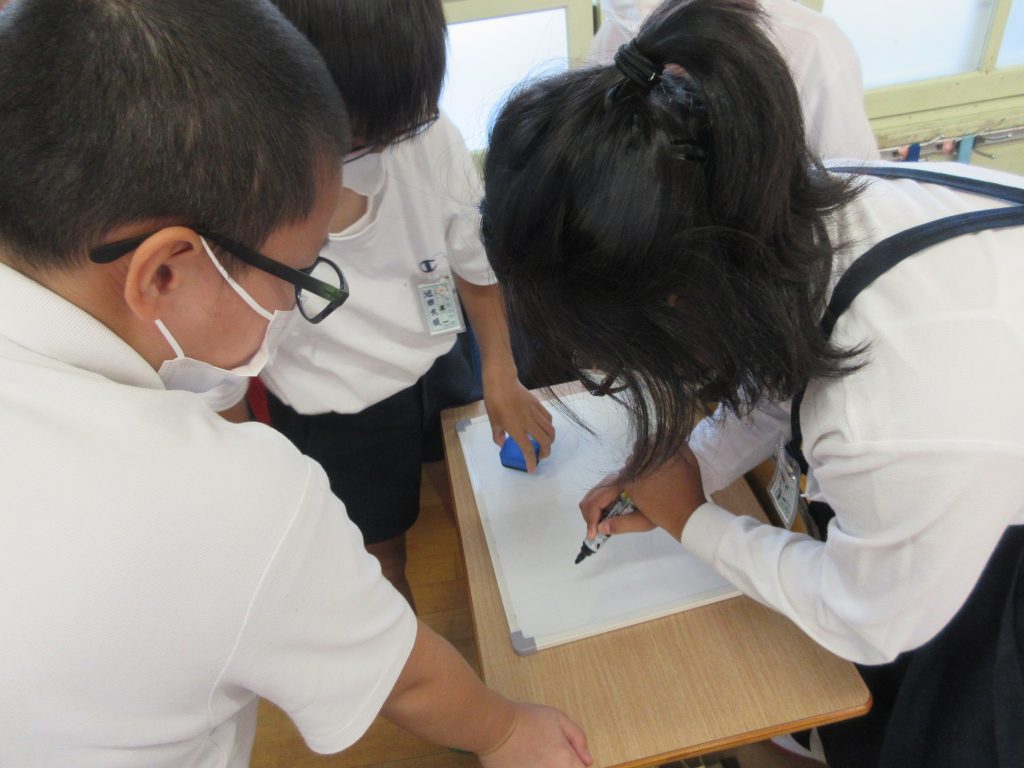

それぞれの問題の解き方をミニホワイトボードにまとめています。

こうして、授業は進んでいきました。

学級みんなが同じ問題を解くのではなくて、グループでいろいろな問題を解いて、それをお互いに説明し合う展開でした。(タイムオーバーで残念ながら最後まで参観できませんでしたが…)

3年経験者研修の授業も兼ねていましたので、放課後には事後検討会を行いました。

検討会では、「図をかくことの必然性」が話題になりました。図などなくてもすぐに答えを導き出せる子どもがいれば、図に表すのもなかなか難しい子どももいる中で、前者の子どもたちにとって、「図をかくこと」にどのような必然性があるのかということです。

ただ、すぐに答えを導き出すことはできても、その過程を友達に説明しようとするときには、図を用いた方が分かりやすく便利であるということに気付かせると、すぐに答えが導き出せる子にとっても、図をかきながら確認をすることは無駄にはならないようです。

子どもの実態をしっかりと把握し、それに応じた授業を構想することが大切ですね。

鹿嶋先生、お疲れ様でした。

5年1組のみなさん、ありがとうございました。