ペア研の授業(2年・貞方先生)

入力日

2020年10月14日

閲覧数

2,271

運動会実施のため、紹介が遅くなりましたが、

9月25日(金)に2年1組で、貞方先生のペア研の授業が行われました。

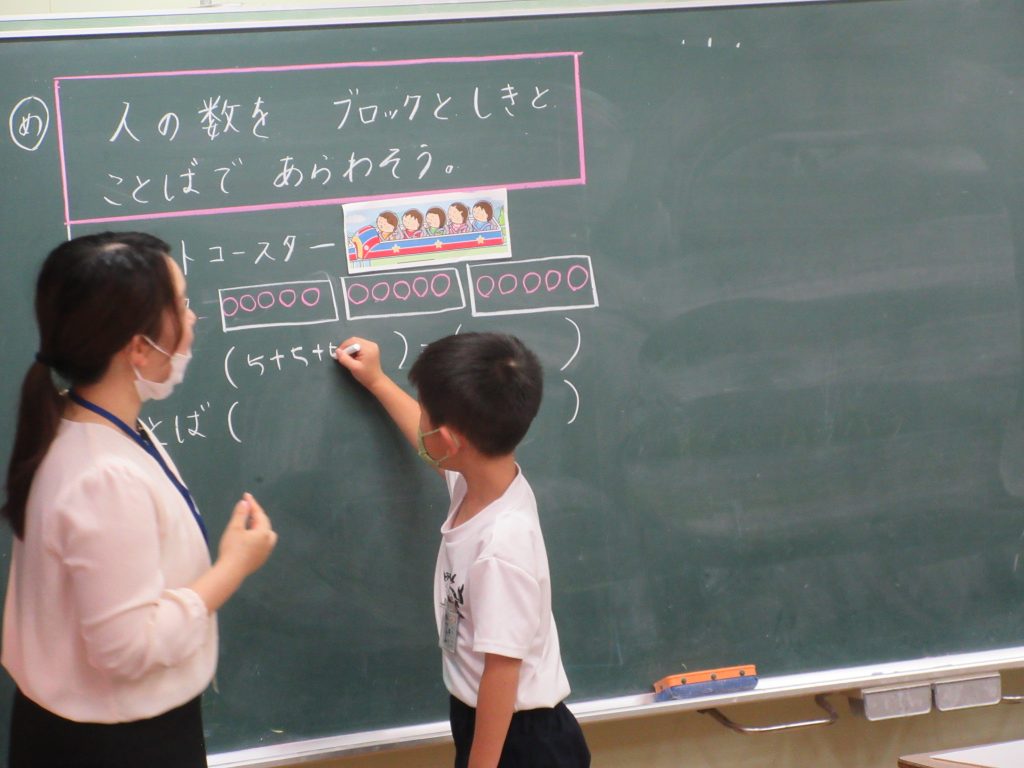

「かけ算」の単元の最初の時間で、「基準量のいくつ分」という見方を理解し、1台の人数に着目して、乗りものに乗っている人数を調べるような学習が展開されます。

貞方先生は2年生の子どもたちが学習規律などをしっかり身に付けることができるように、電子黒板などを用いて、視覚支援も行いながら、的確に指示を出していました。

また、本時は算数ノートではなく、ワークシートが準備されていました。

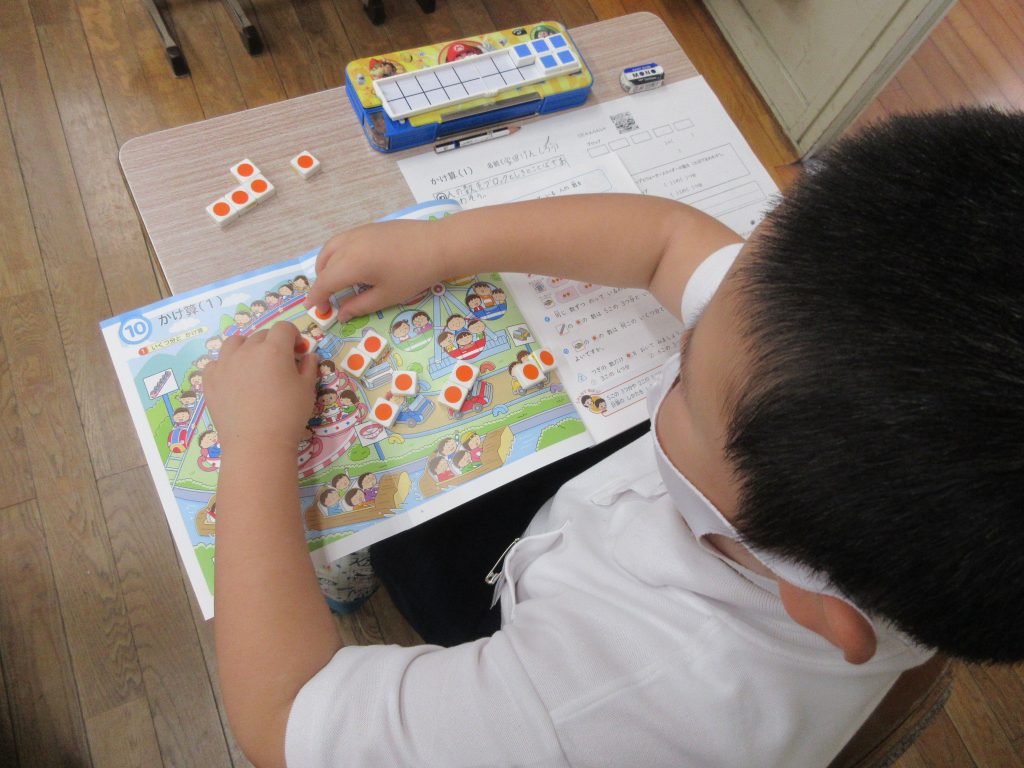

子どもたちは机狭しとブロックを広げています。実際に数図ブロックを操作しながら、乗り物に乗っている人の数を考えています。

ブロックを操作したり、図を書いたりしながら、何(基準量)のいくつ分という考えで、いろいろな乗り物に乗っている人の数を数えています。2年生の子どもたちは前に出て操作したり説明したりするのが大好きです。

どうやら、ジェットコースターやゴーカートに乗っている人の数は、このようにして調べられるけど、観覧車に乗っている人の数は無理みたいです。

「観覧車は1台ずつに乗っている人数が異なるから」ということですが、なかなか説明が難しいです。ある子どもは、「観覧車はばらばらだから」と答えていました。

とても興味深い授業でした。

子どもたちにリアルな問いとして投げかけるには、例えば、「絵の中には全部で何人いるのだろう。どうやって数えるといい?」とか「どの乗り物に乗っている人が一番多いかな? 1,2,3…と数えるのは禁止です。」のように子どもたちが「??」と思ってくれるような問いを与え、それを解決するために、学習活動を展開していくようなことは、子どもたちの主体性を掻き立てるのではないかと思います。

ある子どもが発言した「観覧車はばらばらだから」という説明は、答えが分かっている教師からすると、なんとなく言いたいことがわかるような気はしますが、冷静に考えるとこれでは説明になりません。このようなとき、教師は全員の前で丁寧にその子どもと2度、3度と言葉のキャッチボールをして、その子の発言をブラッシュアップしていかなくてはいけません。「他にありませんか」という言葉に逃げないで、その子の発言にしっかりと向き合い、まずは教師がその子の発言の意図を分かろうとすることが大切です。

2年生であっても、「まとめ」の言葉は後で読み返してもきちんと意味が分かるように、正しく書くことや、ワークシートの最後にある振り返りについては、◎〇△だけでなく、そのわけなどを書くようにしておくと、指導に生かせることなど、貞方先生とはいろいろなことを話すことができました。

ペアの相手は1年生担任の武冨先生です。この後、どのような振り返りがなされるのでしょうか。

こちらも楽しみですね。