校内研修(学習状況調査の分析・活用)

入力日

2021年2月4日

閲覧数

563

2月3日(水)は校内研修で、12月に4,5,6年生を対象に実施された佐賀県小・中学校学習状況調査の結果を分析し、これからの指導に生かしていくための研修を行いました。

指導法改善担当の大石先生と学力向上対策コーディネーターで教務主任の山崎先生が中心となって準備を進め、当日は、低学年の担任の先生も含めた全ての先生が、実際に子どもたちが書いた解答用紙などを見ながら分析をしました。

本研修の指導のために、佐賀県教育センター教育支援課研究調査担当の 新 真一(あらた しんいち) 指導主事をお招きし、この調査の位置付けや分析の進め方、また、最後のまとめなどでご指導ご助言をいただきました。

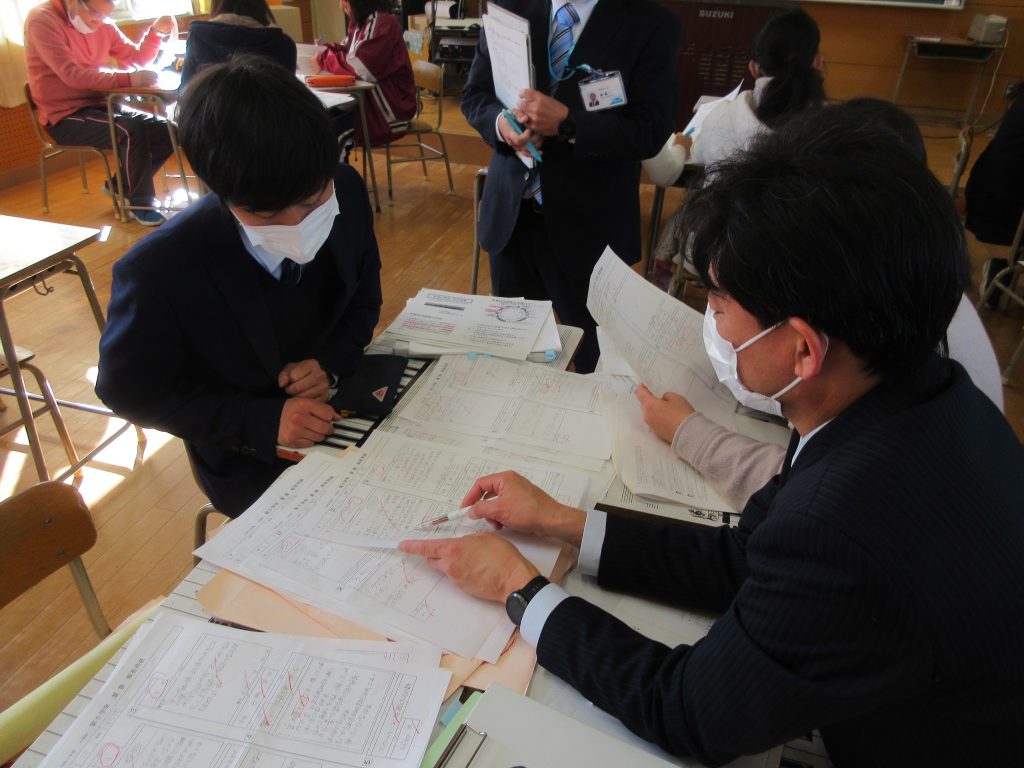

最初は、小4,5,6年の国語と算数のグループに分かれて、特に誤答が多かった問題を選んで分析をしました。

子どもたちがどこでつまずいているのか?どこまではできていて、どこができていないのか?といった視点で、子どもたちの解答用紙を読み解いていきます。そして、そのためには、どのような授業をすればよいのか?どのような指導を心がければよいのかといったことへと話題は広がります。

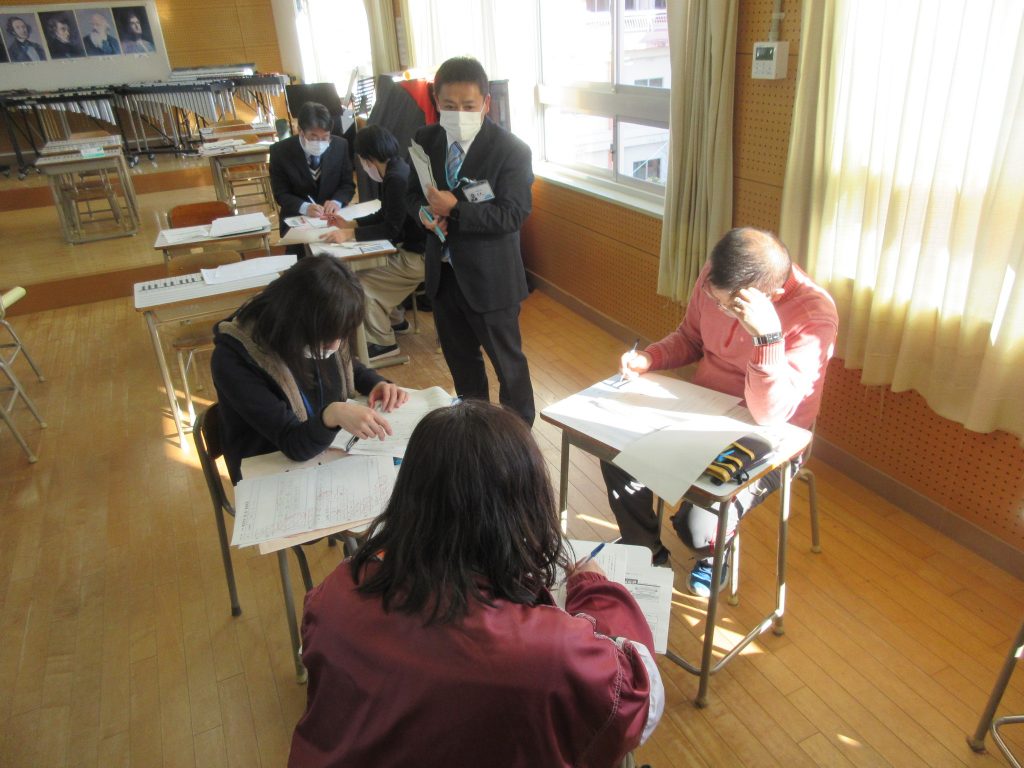

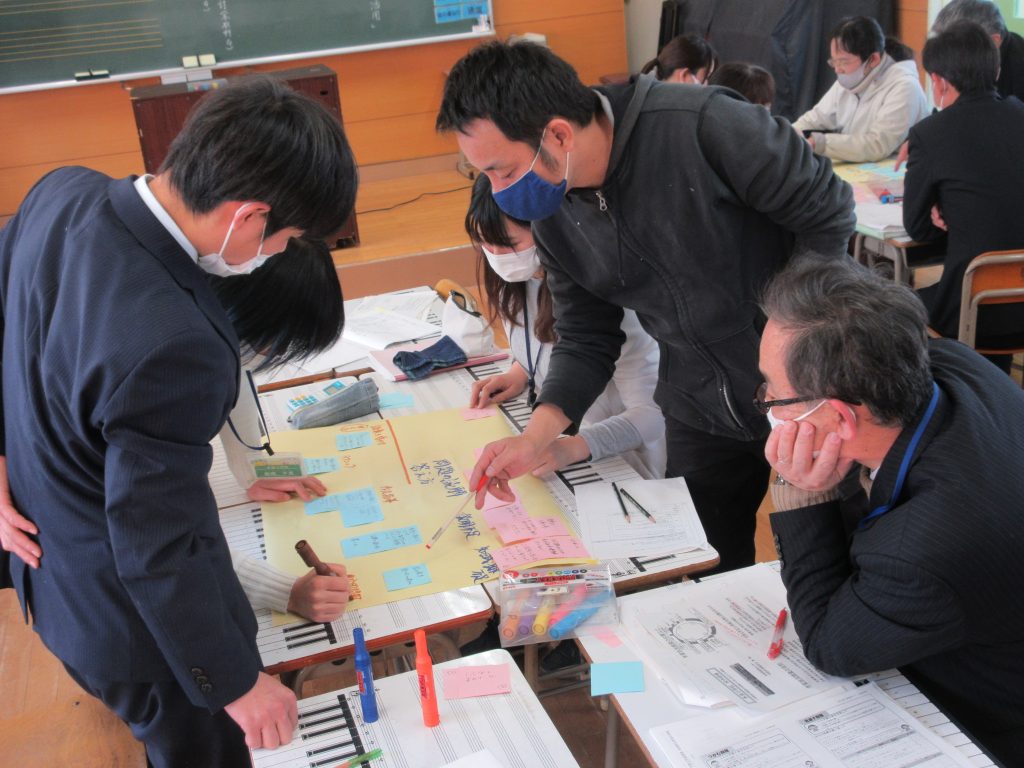

分析をしてみて得られたことをそれぞれ持ち寄って、次は低学年、中学年、高学年のグループに分かれて、短期と長期の手立てを考えます。

「短期」とは、すぐに取組を行って、新しい学年に進む前にしっかりと指導していくこと、「長期」とは、少し長いスパンで授業の進め方や指導方法を見直し、次年度も見通しながら、取り組んでいくことです。

新(あらた)指導主事もグループでの話に耳を傾けつつ、適宜、アドバイスを行ってくれています。

各グループで考えたことを全員に共有し、明日からの指導に生かしていきたいと思います。

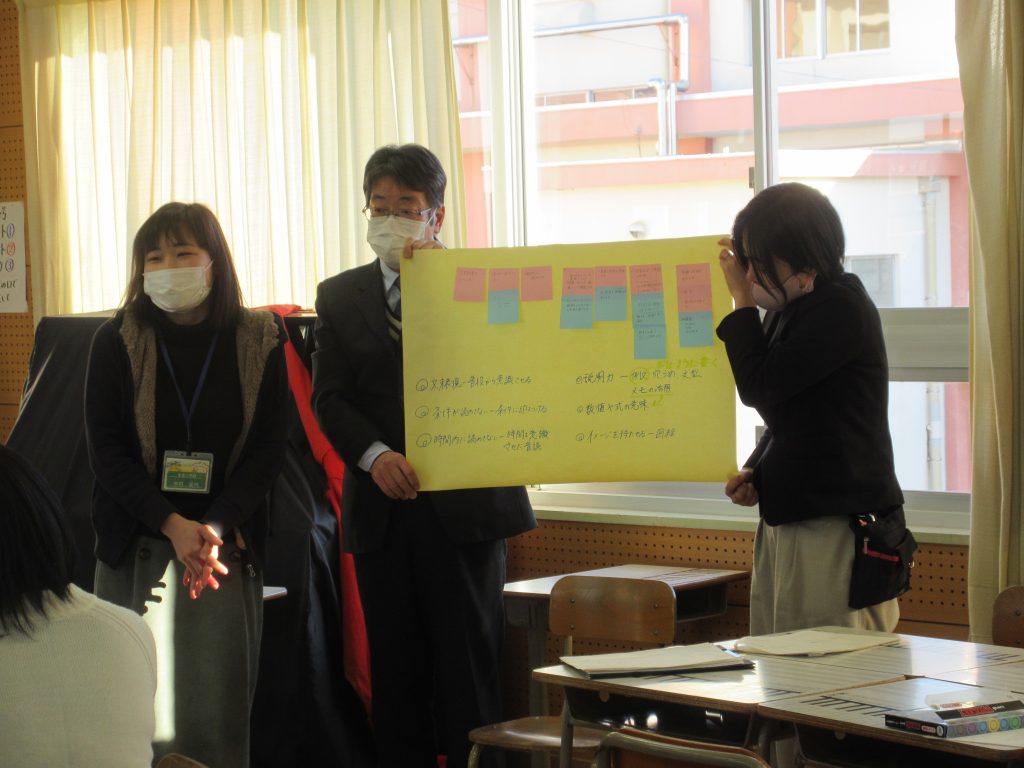

それぞれのグループの話し合いの結果を若手の先生が紹介してくれました。

【低学年グループ】

【中学年グループ】

【高学年グループ】

最後に研修のまとめとして、新指導主事から、これからの取組についてのいろいろな助言がありました。

ご助言の中で

○算数の授業で説明することは「事実」「方法」「理由」である。何でも子どもに説明をさせればよいということではない。この授業で、子どもに説明させるとよい場面はどこかをしっかり吟味すること。

○教師は子どもレベルで考えて準備をすることが大切である。要約、説明など、子どもに活動として行わせることはあらかじめ、教師自身がやってみてから考えること。

○教科書では、問題解決に必要な数値のみしか出てこないけれど、もっと現実的な場面を想定して、問題解決に必要な数値はどれかを判断させることや、問題場面をイメージして図や表をかかせるなどの指導の工夫が必要。

○普段の授業を不断に見直し、改善を図ることが大切である。

など、示唆のあるお話をたくさん聴かせていただきました。

最後に松本教頭が謝辞を述べました。

「本日の研修における教師の姿がまさに『主体的・対話的で深い学び』であり、今日の研修のような授業ができるとよいと思う。」と感想を述べ、新指導主事への感謝を伝えました。

ぜひ、この研修の成果を明日からの子どもたちの指導に生かしていきたいと思います。