令和6年度 校内研究

令和6年度 校内研究全体計画 2024年5月22日 修正提案

2024年8月 7日 一部修正

金立小学校教育の質的改善

~深い学びに向かう児童の育成をめざして~

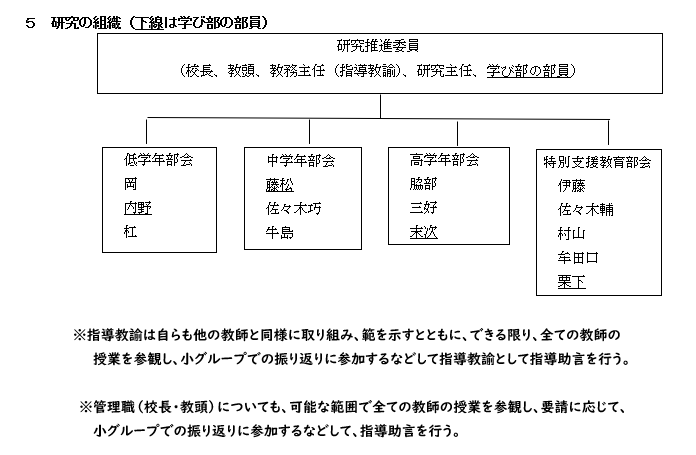

1 主題設定の趣旨

(社会の情勢や国の動向)

令和2年度(2020年度)、小学校で新学習指導要領が全面実施となって4年が経過した。また、令和3年1月には「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(答申)において、学習指導要領の趣旨の実現に向けて「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させていくということが強く打ち出されたところである。子どもたちが「何をどのように学び、何ができるようになるか」と言ったような視点に立ち、新しい時代に求められる資質・能力を育むための教育活動をさらに充実させていくことが求められているのである。

全ての教科・領域において「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」という3つの柱で整理された資質・能力を育成するために、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が必須であり、また、手立てとしてのICT活用をより推進するなどしながら、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ることが重要となる。そのためには、まず教師自身が自らの授業や指導としっかりと向き合い、「主体的・対話的で深い学び」の視点で普段の授業を不断に見直し、必要に応じて改善を図ることが不可欠であると考える。

(令和4年度までの本校の校内研究の成果と課題)

このような中、これまでの本校の校内研究を振り返ると、「めざす児童のすがた」を明確にして、教師間で共有してきたことは一つの成果であるといえる。また「深い学びに向かう児童」を育成していくための授業づくりを研究の主題に据え、「授業づくりチェックシート」を活用した授業改善に取り組んできた。研究授業では、問題解決型の授業展開を中心に行い、学年グループで学習指導案を練り合い、授業後は成果と課題について全体で協議するというスタイルで行ってきた。このような校内研究において得られる成果も多くあったと思うが、一方で個々の教師の日々の授業改善にはあまり結び付いていなかったのではないかという反省もある。例えば、「提案授業を行うことは勉強になるが、そのことと普段の授業がなかなか結び付いていなかった」「算数科以外での教科では授業づくりチェックシートを活用できなかった」といったような声があり、時間をかけて取り組んできた校内研究が日常の授業実践にはあまりつながっていなかったのではないかと推察する。また本校の教師の年齢構成は経験豊富なベテラン教師と新規採用間もない若手の教師が多く、ミドル層が極めて少ない。当然、ベテラン教師と若手教師では解決すべき自らの課題も目指す目標も大きく異なっていると考えられる。

(令和5年度 校内研究の概要)

そこで、全ての教師一人一人にとって価値のある校内研究をするため、本校では令和5年度から、個々の教師の「課題解決」を図る校内研究へと大きな転換を図ってきた。それは、個々の教師がそれぞれに自らの「課題」を解決するために、年間を通して「授業実践」を行い、その営みを校内で「共有」していくという研究である。ベテラン教師も若手教師もそれぞれに自らの「課題」を解決していくために、年に一度の「研究授業」といった非日常ではなく、普段の授業や取組を不断に見直し、その質的改善を図ってきた。「質的改善」とは、これまで取り組んできたことに対して「それは何のために行っているのか」「そのことで子どもにどのような力が付くのか」「果たして本当に力は付いているのか」といったような視点で見直しを図り、本当に意味のある取組としていくことである。また、個々の教師の課題解決のためには、教師自らが学ぶ意志や意欲をもち、自らを律しつつ、自己責任を果たしていくことが重要である。つまり学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」を、まずは教師自身が実践するという研究でもあった。

(令和5年度 校内研究の成果と課題)

令和5年度、本研究に取り組んでみての教師による評価は概ね良好であり、次年度もこの方向性で校内研究を進めることへの肯定的な意見が多かった。一方で、年間を通して1回はしっかりとした学習指導案を書いての研究授業を行うべきであるという意見もあった。また、課題としては、個々の教師がしっかりとした課題意識と一年間の見通しをもって取り組まないと「年間に4回の授業を行う」こと自体が目的となってしまうことや、教師一人一人の自主性に委ねられている部分が大きいため、計画的に実施できなかった教師がいたこと、特別支援学級においては、相互の授業参観が難しいことなどが挙げられた。令和5年度から新たな校内研究に取り組んできたことの成果と課題をしっかりと受け止め、今年度の研究に生かしていくことが求められる。

以上のことを踏まえ、令和6年度の研究では、これまで本校の校内研究で積み上げてきたものを大切にしつつ、令和5年度の研究を継続し、さらに深化・発展させていくこととする。国語科、算数科、音楽科などを中心に幅広い教科において研究に取り組み、これまで以上に、「授業づくりチェックシート」を活用することで、児童の主体性を喚起し、知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成を図るために授業の質的改善に取り組む。

2 研究の目標

「授業づくりチェックシート」を基に、教師一人一人が自らの「強み」と「課題」を明らかにして、継続的に授業力向上を図ることで、児童が「主体的・対話的」に学ぶことできる授業を展開し、児童一人一人の「深い学び」の実現をめざす。

3 研究の内容

(1)「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るための「学習の約束」の見直し

(2)「授業づくりチェックシート」を活用した授業の質的改善

4 研究の方法

(1)「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るための「学習の約束」の見直し

現在、全学年共通に設定している「学習の約束」を、学習規律の定着のみならず、児童の「主体的・対話的で深い学び」を実現できるものとするために、本校でこれまで設定していた「めざす児童の姿」の大切なポイントを生かしながら、学年段階(低・中・高)に応じて見直しを図る。

(2)「授業づくりチェックシート」を活用した授業の質的改善

・「授業づくりチェックシート」を基に、自らの「強み」「課題」を洗い出し、年間を通して取り組む課題を明らかにする。(ここでいう課題とは、改善したい点、よりレベルアップを図りたい点など)

・単元(題材)や本時の評価規準、課題解決のための手立てなどを記した「授業構想シート」(A4)を作成し、年間4回(1学期1回、2学期2回、3学期1回)の小グループ(またはペア)による授業公開を行う。(内野先生は指導案を作成しての初任研の研究授業をもって代える)

・授業後は授業の自己評価・他者評価ができる評価シートを準備し、できるだけ間を置かず、その評価結果を参考にしながら、小グループで授業についての振り返りを行って記録し、その後の授業改善につなげる。

・「研究のまとめ」は年間を通して作成していく。年間4回の授業の記録はその都度、記録する。また、年度末に、年間を通した自らの課題解決の状況についての振り返り(A4で1ページ)を執筆する。これを全員分取りまとめて「研究のまとめ」とする。

・「授業づくりチェックシート」については、より実効性が高く、個々の教師の振り返りがしやすいように年間を通して見直しを図る。

【本取組の大まかな流れ】

〈年度当初〉

・「めざす児童のすがた」を低・中・高学年ごとに見直しを図る。(全ての教師)

・「授業づくりチェックシート」及び「学習の約束」についての見直しを図る。(学び部の提案)

・特別支援学級(みのり学級)については、共通に取り組むことができる部分とそうでない部分を精査し、別途、研究の進め方を確認する。

①「授業づくりチェックシート」を基に、自らの「強み」「課題」を洗い出す。

② 自らの授業における課題、及びその改善の手立てについて個人で考え、小グループ内で情報交換を図ってブラッシュアップする。

③ 各自、授業を実施する教科、時期、単元(題材)などの計画を作成する。

④ 全体研において、それぞれが取り組む課題や授業実施計画について公表し、全体で共有する。

〈事 前〉

・1週間前までに実施する校時、教科、単元などを研究主任と教務主任に伝える。

教務主任は小グループのメンバーが授業参観できるように調整を図る。

・課題改善の手立てを記した「授業構想シート」を作成し、2日前までに全教職員に配付する。

(さらに、所定の場所にデータ保管し、誰でも見ることができるようにしておく)

〈本 時〉

・参観するメンバーは、授業の妨げにならないように参観する。(勝手に指導したりしない)

また学年に応じて、参観者が来る旨とその理由を児童に説明し、普段通りの授業が行われるようにする。

・授業者、参観者(必要に応じて児童)は、授業後に評価シートを用いて簡単な評価を行い、記録しておく。

〈事 後〉

・授業者、観察者(必要に応じて児童)は、評価シートを用いた評価の結果を参考にしながら、できるだけ間を置かず、小グループでの振り返りを必ず行う。

・評価結果を参考にしながら明らかになった相違点などを話題にするとよい。

・授業者は、振り返りの内容などを踏まえて、「My 授業研の振り返り」を記録する。

・授業者は、振り返りを基に新たな課題を設定し、次回にむけて授業改善に努める。

年間を通して

・小グループでの振り返りの内容や課題解決の進捗等について、全体での共有を図るための機会を全体研として学期に一度程度、位置付ける。

〈年度末〉

・年間4回の授業の振り返りを「My 授業研の振り返り」にまとめるとともに、自らの年間を通した課題解決の状況や達成度、次年度に向けての課題などについての振り返りをA4ワンペーパーにまとめて、「研究のまとめ」とする。

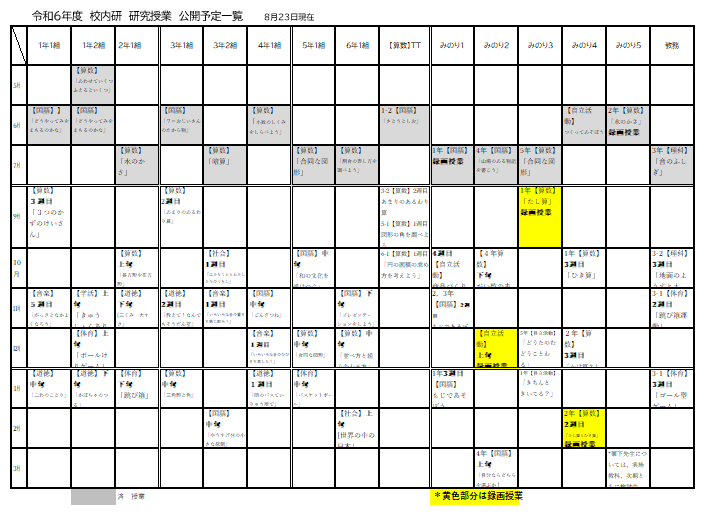

小G研 実施予定計画 (実施実績)

【2学期の小グループ研 順調に進んでいます。】

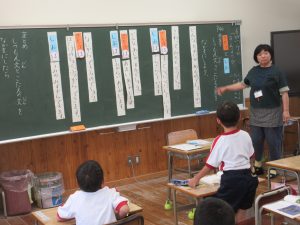

6年1組 国語 三好先生の授業の様子

左記のリンクもご覧ください。 2学期の小G研の中から

2学期の小G研から

9月6日(金)5校時 5年1組 算数 末次 要子 先生

単元名「図形の角を調べよう」

本授業では多角形の内角の和の求め方を考え、お互いの考えを説明し合っていました。五角形や六角形の内角の和を求めることにチャレンジしていました。

三角形に分けるのが基本ですが、他にも、四角形と三角形に分けるなど、いろいろな求め方を考えていました。

この日は2学期最初の小グループ研ということで、初任者の内野先生などグループ以外の先生も参観に来ていました。

放課後の振り返りの会も盛り上がっていました。

9月9日(月)2校時 3年1組 算数 藤松 千晃 先生

単元名「あまりのあるわり算」

本授業では、わり算の商とあまりについて、問題に応じて商の処理の仕方を考える問題をみんなで考えました。

23÷4=5あまり3 まではみんな出来るのですが、「23個のケーキを4つずつ箱に入れます。全部入れるには箱がいくつ必要ですか?」という問いの場合に、答えは5箱でよいのか、いやいや違うのかということを実際に図を書いたりしながら考え、自分の考えを友達と確かめ合っていました。

「5箱」でよいという答えと「6箱」必要だという答えが多かったようでした。

友達と考えを伝え合う中で、「ああ、なるほど」とか「分かった」といったような声も聞こえ、子どもたちの考えが深まっているように思いました。藤松先生は、グループでの話し合いを上手に仕組むことで、子どもの深い理解につなげることがねらいのようでした。

お疲れさまでした。まもなく運動会の準備・練習が始まる時期でしたが、お二人はさすがです。また、グループ以外の先生も含めて、いろいろな先生方が参観されているのもよい学びになっていると思いました。

【1学期の小グループ研の中から】

6月7日(金)1年2組 国語 末次 先生

本校のベテランは素晴らしい。常に先駆けて、小G研の授業を行なって、若手の先生方にモデルを示しています。この日は初任者の内野先生の学級での国語の授業を参観させてもらいました。放課後の振り返りも和やかな中に多くの学びがあったようでした。

6月24日(月)3年1組 国語 藤松 先生

教材は「ワニのおじいさんのたからもの」でした。藤松先生の課題解決は「グループ活動の充実」→「テーマについて、グループで意見を交流し合うことで、読みの面白さを味わわせる」としてありました。グループ活動では、子どもたちの考えが広がったり深まったりする、いわゆる「対話的な学び」が実現しているように思いました。

いつものように、放課後は職員室後ろのテーブルで授業についての振り返りが行なわれていました。

6月28日(金)1年2組 国語 内野 先生

初任者の内野先生は、年間を通して取り組む初任研の授業を、このグループ研に代えることとしています。

この日は、2回目の研究授業でした。しっかりと子どもたちの様子を見ながら指導を行なうことができ、この1学期の間でも大いに成長した姿がうかがえました。子どもたちは、文に書かれていることを実際に動作化するなどして読み取ったことを確認していました。

放課後には、初任研指導担当の平田先生の進行で、授業研究会を行ないました。

7月4日(木)3年2組 算数 佐々木巧 先生

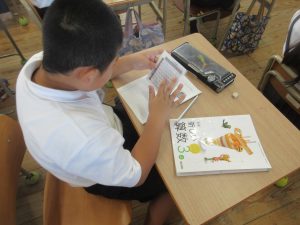

佐々木先生の課題解決は「児童が課題をもって学習できるしかけ・発問づくり」でした。暗算の学習でしたが、導入では子どもたち1人1人が学習者用端末を用いて、自分が選んだ2つの品物の合計金額を考えていました。

子どもたちの中に学習の必然性が生まれるようにする「しかけ」だったように思いました。この時間は、3年1組の藤松先生と4年1組の牛島先生、それに、末次先生が参観していました。

他にもたくさんの授業が行われました。そして、それぞれの授業に小さな学びがあったように思いました。

それぞれの先生方が自分の課題に沿って、自分のペースで、「普段の授業を不断に見直し」「ときどきは、自分の取組に他者のまなざしを入れて」自らの指導改善の営みを続けてもらえるものと思っています。

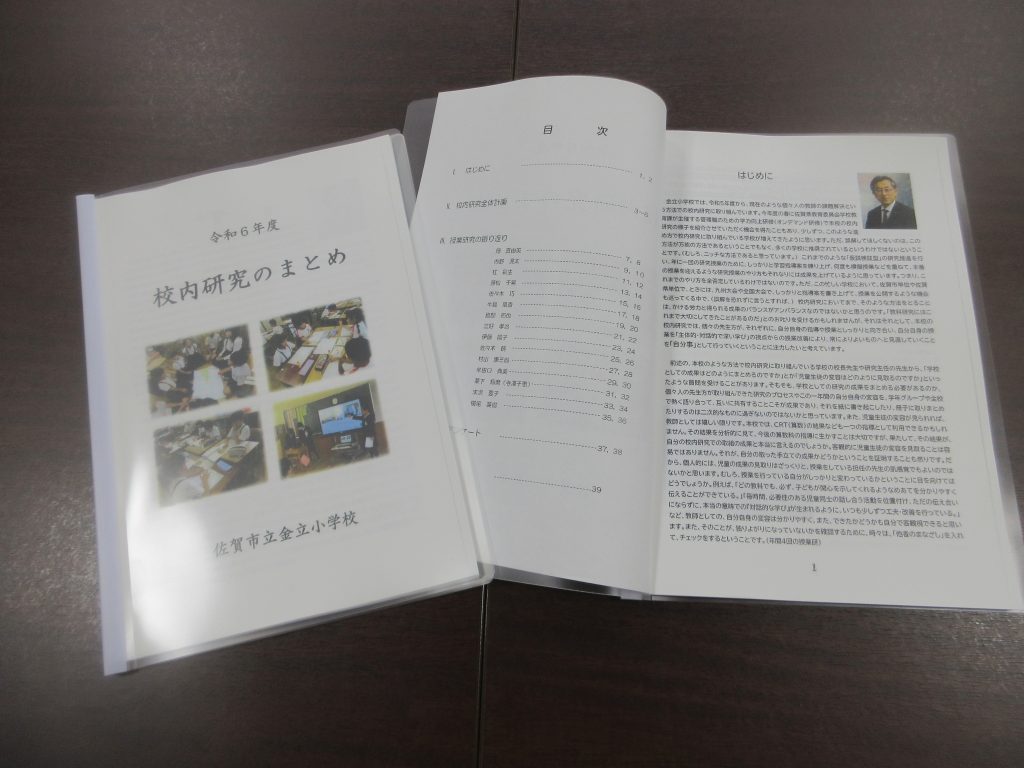

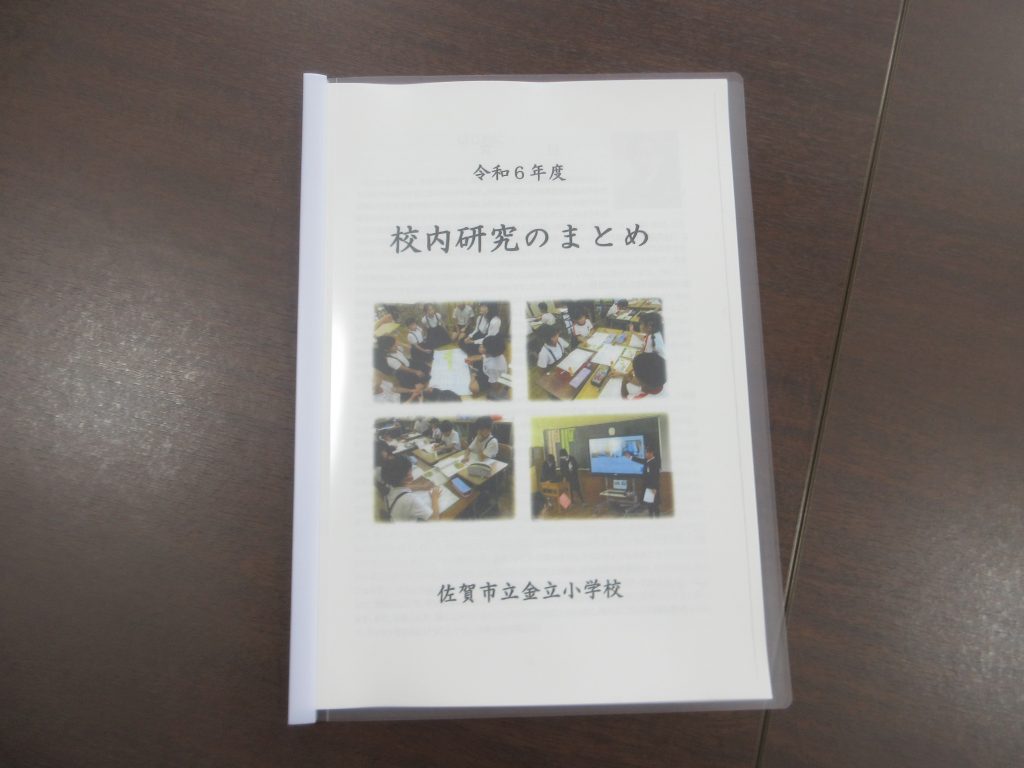

【研究のまとめ】

それぞれの先生方が自らの課題解決についての営みを振り返りました。3月26日(水)に行いました 今年度最後の校内研で、学年グループごとに読み合わせをして、互いに気になるところは質問し合ったりしました。

また、令和7年度の研究計画についても提案を行い、いろいろなご意見をうかがいました。

研究のまとめは、それぞれの先生方が自らの一年間の営みを振り返っています。

本校では、それらをまとめて「研究のまとめ」としています。

また、原則、PDFでの配付とし、必要な先生方はプリントアウトしています。

新任の先生方には紙媒体でお渡しするようにしています。

校内研究のまとめを公開しています。

よろしければご覧ください。

※ 容量が大きいため、2つに分割しています。

![]()

【関連資料】

【校内研だより】 研究部

【校内研 講話資料 等】

◆第4回校内研_プチ講話 指導と評価の一体化を実現する学習評価 2024年7月24日

【佐賀県教育委員会 学力向上に関する管理職研修会】

◆実践発表 金立小学校教育の質的改善~新たな校内研究の取組の提案