校内研究R05

入力日

2020年11月12日

閲覧数

1,574

令和5年度 校内研究

[研究の実際]

その1

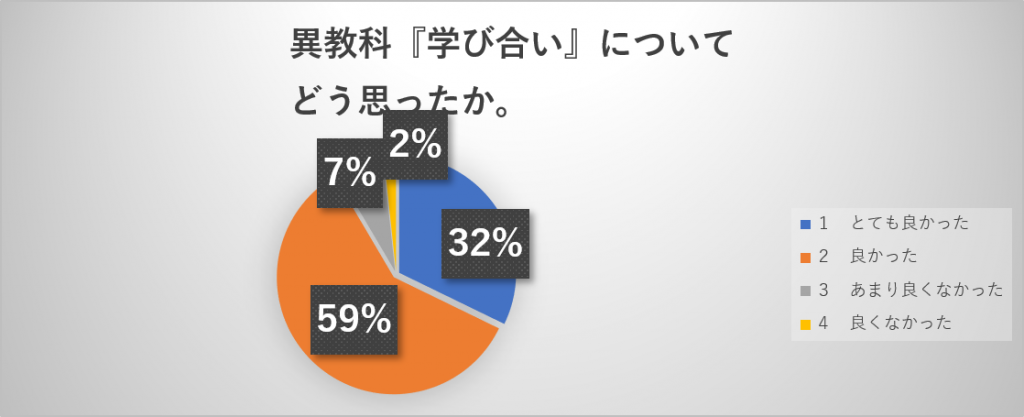

『学び合い』アンケート結果 R5.6.15実施 3年生59名回答

[とても良かった・良かったの理由]

・先に進んでいるクラスの人から教えてもらえた。

・他のクラスの意見(多くの考え)も聞くことができる。

・習った内容の復習ができる。

・前時で納得できていなかった所を改めて振り返って理解できた。

・習ってない内容の予習ができる。

・学び合いをやったことない人とできる。

・騒がしかったが、その声がすべて課題についてだったのですごいと思った。

・集中できる。

・関わる人数や広がりが盛んになる。

・異教科の説明もすることができて、一石二鳥。

・別のクラスでその教科が得意な人に質問できる。

・片方が進んでいるからこその『学び合い』だったので、より学ぶことができた。

・自分のクラスだけじゃなく、他のクラスの課題も気にして動きが良くなっていった。

・普段教えられている人が、教えることができていた。

・説明をして理解してもらえることが嬉しい。(一度している内容だから自信をもって教えられる)

・他のクラスに、とても分かりやすい説明をしている人がいた。

[あまり良くなかった・良くなかったの理由]

・1教科に集中できず、学びの深まりがあまりできていない人もいたり、自分の課題が終わっていない人もいるところ。

・別の教科を教えることはいいけど、自分のやる課題がわからないままになってしまう。

・全員達成が難しい。時間が足りない。

・余計なおしゃべりが増える。

・人が多くなって、密集して動きづらい。

・課題が2倍になり、負担が大きい。説明まで間に合わない。

・頭がゴチャゴチャになってしまう。

・どちらか先に進んでいる場合だと、予習・復習になるが、どちらも初めての内容だと、学び合いは難しい。

・自分が学んだことを忘れてしまう。

・なぜ理科なのに数学をしないといけないか。

その2校内研究会 職員アンケートのまとめ

2023.6.14

(1)『学び合い』について、今回参考になったこと

- ・分からないことを、分からないと言えている。

- ・「何でこうなるの?」と質問しやすい雰囲気がある。

- ・男女仲良く学び合えていて、授業が楽しそう。

- ・ワークシートの作り方。レイアウト。

- ・一斉授業で、自分の思考を働かせ聞くことができる生徒は一部、もしくは皆無の中で、主体的に学ぼうとしている『学び合い』の力、生徒の力を感じることができた。

- ・導入とふりかえりでの語り。

- ・先生に聞きに行くではなく、生徒同士で解決するような声かけやワークシート、ホワイトボードの使い方。

- ・異教科での学び合い実施の可能性。異教科合同は新鮮で良かった。意欲的に活動できている。

- ・教師の教えなさ加減。先生が話し過ぎないこと

- ・生徒を信用して任せていいこと。

- ・サインの枠があることで生徒の活発な動きがあった。

- ・学び合いをする中で残り時間に対しての生徒たちの動き方の提示。

- ・既習事項をプリントに載せることで説明の省略。

- ・単元計画、評価計画が重要だとあらためて思った。

- ・参観の視点を具体的に示してあったので、授業参観と授業研究会のつながりがあり、実りのある研修になった。

- ・説明させることの大切さ。

- ・課題設定の仕方。

(2)『学び合い』で疑問に思ったこと

- ・学力の定着を何で判断するのか。

- ・説明することができず、または説明をせず、人から聞くだけ、教えてもらって書いているだけの生徒の学びをどのように確認するのか。

- ・特別支援が必要な生徒のゴールはどこか。

- ・低学力と上位層の学びをどうつなげるか。

- ・学び合いが活発になる学習課題の設定について

- ・1年生に『学び合い』を促す、一歩進めるために必要なこと。

- ・すべての授業で『学び合い』をされているのか。

- ・異教科で『学び合い』をすることは疑問だらけでしたが、競技の中で解決できた。

- ・前に答えを貼ってあるが、今回の授業では答えを見に来る生徒が少ないように感じたので、生徒の中で間違いがそのまま広がっていないか心配に思った。

- ・全員達成できなかった時の、学び直しや自分ができていないことなどのメタ認知が低い生徒のフォローなど、指導者が教えるような場合はあるのか、ないのか、必要なのか、不必要なのかどうかと思った。

- ・他の子に教える生徒もいれば、なかなか動かない生徒、他の生徒に教えに行かない生徒がいること。

(3)『学び合い』を日頃していての悩み

- ・振り返りがうまくできない。

- ・国語の『学び合い』が分からない。

- ・保健体育の授業での『学び合い』の仕方を検討中。

- ・技能教科において、技能の差があるので得意な生徒とそうでない生徒の関わりを考えながの実施。

- ・学力の定義。

- ・学力向上。

- ・1年生に『学び合い』をどう浸透させていくか。

- ・学びが楽しいと感じ、学ぶ意欲を生涯にわたって継続させるには、どうしたらよいか。(授業形態、内容、教材、声かけ、評価)

- ・説明の時間が長くなって、生徒の活動を途中で区切っていること。

- ・まだまだ、教えすぎているなと考えさせられた。

- ・話すぎていること。「教えたい」が勝っていること。知識が定着売るか不安で、子どもたちを信用できていないこと。が反省点として、考えさせられた。

- ・まだ、全員が課題達成に向けて動けてないので動かないといけなくなるように手立てをとれるようになりたい。

(4)今後の校内研究について要望

- 『学び合い』Lv1の入門として何から初めていいのか。

- ・観察する生徒をある程度しぼって研究会を実施できたら良いと思う。

- ・東与賀中全体で、『学び合い』の心得などのルールなどを共有できると、『学び合い』に新しく挑戦する先生や生徒も迷わずに取り組めるように思う。

- ・今回のような新しい取り組み。

- ・授業を提供して下さる方へのリスペクトの気持ちをもって参観できている東与賀中が素晴らしいと感じています。東与賀中学校の素晴らしい雰囲気に学んで授業する力を高めていきたいと思います。

その3 11月19日(日)『学び合い』公開授業のまとめ

この日お越しいただいた皆さまの感想等は、本校学校通信の[よかスポ]にすべて記載しております。

**********

2023.5.12

1 研究主題

確かな学力の育成に向けた授業づくりの研究 ~『学び合い』の視点を取り入れて~

2 主題設定理由

(1) 今日的教育課題から

昨今の社会情勢は目まぐるしい変化を遂げており、コロナの影響やAIの急速な発展、また多様性を認める力が問われるなど、子どもたちには多種多様な力が求められるようになってきている。このような中、学習指導要領では、「知識の理解の質を更に高め、確かな学力を育成すること」、「一人一人が持続可能な社会の担い手」となることを総則の中で掲げている。本校の研究主題「確かな学力の育成に向けた授業づくり~『学び合い』の視点を取り入れて~」は、学習指導要領を基にすべての生徒の確かな学力を育成するとともに、子どもたちの関わりを意図的に増やすことで、子どもたち同士が協働して課題を解決することの楽しさを実感したり、互いを認め合いこれまで以上により良い人間関係を築いたりすることにつながっていく。これらを意識した授業づくりが、これからの社会の変化に対応できる生徒を育成するものだと考える。

(2) 生徒の実態から

本校の生徒は、素直な生徒が多く、学習に真面目に取り組む生徒も多い。その反面、自己表現が苦手なために、自分の考えを言語化したり人前で発表したりする活動を苦手とする生徒が多い。県学習状況調査の結果からも、各教科の課題として、①基礎・基本の徹底、②読み取る力・記述する力・説明する力の養成が挙げられた。今後は、すべての生徒が授業に参加し、主体的に学ぶことができるように、『学び合い』の視点を授業に意識的に取り入れ、基礎的な知識を身に付けさせた上で、「書く」活動や「話し合う」活動などを取り入れた、主体的・対話的で深い学びの授業実践を行うことが必要だと考えられる。

また、小中一貫校に準ずるような、小学校から引き続き9年間、変化の少ない集団の中で人間関係が固定化しがちであり、小学校からの人間関係の改善がなかなか難しい状況である。『学び合い』を柱とした授業改善を進めることで、様々な人と関わり、折り合いをつけていく中で新たな人間関係の構築と集団形成を行いたいと考えている。

(3) 学校教育目標から

本校は学校教育目標として「『凜』とした元気・感動・温もりのある学校~夢実現に挑戦し努力する生徒の育成~」を設定している。教育目標を具現化するために、各教科で基礎・基本的な知識・技能を確実に習得させられるよう、教師が指導の手立てを工夫していくことが不可欠であると考えている。さらに、基礎・基本的な知識・技能の習得をもとに、思考力、判断力、表現力を教科・全領域で発揮していくことで、夢に向かって活動する生徒の育成を行いたいと考えている。

(4) これまでの研究経過から

令和2、3年度は学力向上とSDGsの周知徹底を校内研究の柱に置き、教科横断的な視点での一人1回の提案授業を通して、問題解決的な学習に向けた5つの視点に基づいた授業づくりや、教科指導や体験活動の中でのSDGsの取り組みについての研究を行った。特に、SDGsの視点を取り入れた授業づくりとして、令和3、4年度は、理科、家庭科、社会科において佐賀大学の学生の協力を得てワークショップ形式の授業実践を行った。また、令和4年度からは、『学び合い』の授業手法として取り入れた研修も行った。

3 研究の組織

(1)研究推進委員会(校長、教頭、教務、研究主任、研究推進委員)

・全体計画、具体的な取り組みを立案する。

(2)全体研究会

・一人1回授業の授業研究会を行う。

・授業づくりに関する共通理解を行う『学び合い』についての研修

・単元計画表を作成する。(教科を超えて共通実践する事項の確認。)

・実践された授業について、『学び合い』の視点で生徒の動きに重点を置いて協議を行い、主体的、対話的、深い学びを目指した授業づくりにつなげる。

・学年部会、教科部会で協議したことについて、全体会で共通理解をはかる。

・SDGsについての研修を行う。

(3)学年部会

・学習規律の徹底、学習(テスト)計画表の取り組みを行う。

・諸検査(QU等)の分析とその後についての協議、分析結果を反映した取り組みの実施。

・教材(学活、道徳)、指導案等のデータベース化を行う。

・SDGsを関連付けて既存の総合的な学習のプログラムの計画・実施を行う。

(4)教科部会

・単元計画の作成とめあて、評価規準の作成、『学び合い』評価・評定の方法等について協議する。

・学習状況調査等の各教科の分析を行う。

・研究授業の指導案の立案、作成を協議する。

・授業における教師の手立てについて協議する。

・プリント、テスト、指導案等のデータベース化を行う。

4 研究目標

学習指導の共有化、各教科等の指導と評価の工夫、学習環境の整備、各種検査の活用、提案授業の準備と研究会の実施によって、確かな学力の育成に向けた授業づくりを行う。

一人も取り残さない主体的な学びの実現に向けて『学び合い』を柱とした授業展開を行い、確かな学力の育成に向けた授業改善を行う。

5 研究仮説

「単元計画」を作成し、「めあて」と「課題」を明確に示すことで、見通しをもって粘り強く学習に取り組むことができる。また、『学び合い』の視点に基づいて共通実践を徹底することで、学習指導と学習評価の一体化が図られ、生徒の学力向上につながる。

- 生徒一人一人が考えたことを「書く」活動の時間を確保し、自分の言葉で表現、発信するようなアウトプットの場面を重視することで、対話を通して、他との関わりの中で学び、修正したり、新たな考えを作り出したりして深い学びにすることができる。

- 『学び合い』を柱とした授業展開を行うことで、子どもたちが協働して課題解決に向けて対話的な活動を行うことができる。さらに、様々な人と関わる中で、折り合いをつけながら課題解決をする経験をすることで、学力向上だけでなく、コミュニケーション力といった他と関わる力を育成することができ、それが、より良い集団形成と学級経営の改善につながる。

6 年間計画(省略)

| 令和5年度校内研究年間計画 | |||

| 月 | 内容 | 備考 | 行事予定 |

| 4 | ・令和5年度の研究構想と年間計画(案) ・令和5年度評価評定について |

・研究目標や取り組みの確認 ・『学び合い』についての確認 ・各教科の共通理解 ・令和5年度の評価評定の決定 ・提案授業担当の希望調査 |

・教科部会 (評価の仕方等の協議) ・全国学力学習状況調査(3年) ・県学習状況調査(2年)(4/18) |

| 5 | ・令和5年度の研究構想と年間計画 ・提案授業について(担当決定) ・『学び合い』について学習会・研修会① ・教科部会 |

・各教科の共通理解・共通実践等 ・各教科の年間計画・評価 |

・学力向上対策評価シート1回目提出 ・Q-U1回目(5/23) |

| 6 | ・授業実践・授業研究会① | ・代表2名で授業公開を行う。 ・授業研究会を実施し、グループでまとめたことを全体で共有する |

・前期中間テスト 6/21~22 |

| 7 | ・一人1研の報告会A 代表者以外の公開授業週間Aを6/15~7/11に設定 ・『学び合い」授業づくりについて学習会・研修会② |

・代表者以外で公開授業を行い、放課後にミニ研究会を行った報告を行う。 ・教科+学年担当で参観 |

|

| 8 |

・第1回QーUの分析 ・『学び合い』についての研修会 |

・教育心理センター、教育センター、教育事務所等に講師の問い合わせ ・講師を招聘し、研修会を行う |

・教科部会 学習状況調査分析、評価評定について |

| 9 |

・『学び合い」授業づくりについて学習会・研修会③ |

・前期期末テストと評価 |

・前期期末テスト 9/19~21 |

| 10 |

・授業実践・授業研究会② |

・代表2名で授業公開を行う。 |

・学力向上対策評価シート中間評価 |

| 11 |

・一人1研の報告会B |

・代表者以外で公開授業を行い、放課後にミニ研究会を行った報告を行う。 |

・後期中間テスト 11/16~17 ・学年末テスト 11/15~17 ・Q-U2回目(11/21) |

| 12 |

・第2回Q-U分析 |

・代表以外で公開授業を行い、放課後にミニ研究会を行った報告を行う。 |

・県学習状況調査 (11/30,12/1) |

| 1 | ・授業実践・授業研究会③

|

・代表2名で授業公開を行う。 |

・教科部会 (学習状況調査の分析、評価評定について) |

| 2 | ・県学習状況調査分析の共有 ・本年度の研究のまとめ ・次年度の展望 |

・今年度の校内研究に関連する取り組みについて、まとめを行う |

・学年末テスト 2/14~16 |

| 3 |

|

・学力向上対策評価シート2回目提出 | |

7 具体的な取り組み

(1)授業について

①単元計画を作成する。

・評価規準をもとに、毎時間ごとの学習課題を設定する。

②『学び合い』の意義を語る

・『学び合い』の3つの柱について教師が語る。

③「めあて」を分かりやすく提示する。

・めあてについては、「~をできるようになる。」「~について説明できる。」と明確に提示する。

④アウトプットの場面の設定をする。

・子どもが思考し、表現する活動の場面の設定を工夫する。

⑤表現活動までの指導の工夫

・結果(事実)と考察(考え)を整理し、自分の考えを表現できるようにするために、学習の流れが明確に分かるように学習活動やワークシートを工夫する。

⑥対話的な活動(ペア・グループ活動など)の時間を確保する。

(教師は、ファシリテーターとして子どもたちをつなぐ)

・生徒同士が交流し、考えを発展させるように促す。

・学んでいない生徒に対しての働きかけを工夫し、学び始めることができるように促す。

⑦時間の構造化を図る

・授業の流れを「見える化」して、子ども自身が見通しを立てて行動をコントロールしやすくするよう支援する。

⑧まとめ(ふりかえり)を行う。

・本時のふりかえりを行うとともに、授業の評価を行い、教師が本時の授業について語る。

(2)学習規律、学習環境

・立腰を徹底する。

・教室環境において、刺激量を調整する。(掲示物など)

○全校で共通した取り組みを考える。

・机の横には、原則、活動の邪魔になるようなものはかけさせない。(グループ活動のため。)

・教室の後ろの棚の上には、何も置かせない。(背面黒板の教科連絡を見やすくするため。)

・黒板には掲示物をつけない。(生徒が集中し、授業内容を黒板一杯に使えるようにする。)

・教材や学習道具の置き場所の工夫(学年で統一):場の構造化

(3)授業研究会

・『学び合い』の視点に基づいて授業参観をし、授業研究会で生徒の動きについてグループ協議をする。

(4)各種検査について

○学習状況調査の分析の活用

・各教科の県平均の比較の高い設問と低い設問を調べて、成果と課題を確認する。また、課題をもとに今後の取り組みを協議し、授業、課題の活用等についての共通理解を図る。

○QUの活用

・学年部会で、QU分析結果を見て、学級の様子や今後の取り組みを協議し、今後の学級、学年の取り組みに生かしていく。

(5)SDGs

・教科指導の中でSDGsを取り扱い、教科・領域の年間計画にSDGsを位置づけ、意識的に触れる。

・SL(Search for Life)タイム(総合的な学習)で、環境教育や平和学習と絡めてSDGsの周知徹底を行う。