HOME >

HOME > - 社会教育 >

- 大町町ふるさと発見! >

- 思い出のアルバム㉛「石造物7」

思い出のアルバム㉛「石造物7」

入力日

2020年6月3日

内容

「知る人ぞ知る(知ってる人しか知らない)石造物」第7回目は「急な坂道の途中」です

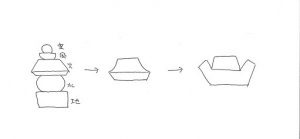

これは本来の形ではなく、石燈籠の笠石のような「五輪塔(ごりんとう)」の火輪(かりん)2基分が重ねられた上に一石で形作られた空輪(くうりん)・風輪(ふうりん)が置かれています。

五輪とは古代インドで「地・水・火・風・空」を世界の根源と考えていた思想が仏教と融合したものと考えられ、五輪塔の形は仏陀の遺骨を納めた塔を模したものと言われますが、五輪塔は日本で独自に発展したものです。

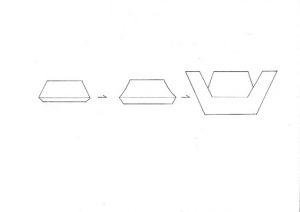

さて、上下の火輪を見比べてみると、上は斜辺がだらっと下がりますが下は端がわずかに反り上がります。これは五輪塔の時代変化の一つで、反りのない形から端がわずかに反る形を経て突起が大きくなって最終的には角が生えたような形に変わっていき、それぞれ鎌倉、室町、江戸と作られた時代の大まかな目安にできます。

※石造物の多くは信仰の対象であり、また私有地内に祀られる例もあるので、探訪される場合は常識の範囲で、礼節をもって、交通にも注意していただきたいと思います。

文化財専門員:ケンジロウ

閲覧数

307,716