学校経営案

入力日

2019年11月8日

内容

学校経営案

佐賀市立鍋島中学校

Ⅰ 学校経営について

1 学校経営の基本方針

教育基本法が示す教育の目的「教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身とも健康な国民の育成を期して行わなければならない。」を基軸に,「確かな学力,豊かな心,健やかな体力」のいわゆる「知,徳,体」をバランスよく育む教育を展開する。

そのために,生徒の「育ちの場」は,学校,家庭,地域の連携した環境のもとにあるとの認識のもと,学校における教育環境の充実とより高きを目指した教育活動の実施,家庭・地域との信頼関係に根ざした有機的な連携を推進する。

【学校経営基本方針の構造図】

【学校経営基本方針のコアとなる「学びの3要素がみえる授業」と開発的生徒指導のグランドデザイン】

(1)学力向上を支える顕在的カリキュラムをこう考える

※「顕在的カリキュラム」:教科・領域等のこと

「教科指導=生徒指導」は周知の通りであり,授業場面では教材研究とともにいかに生徒指導3機能(・自己存在感,自己有用感を与える・共感的人間関係を育成する ・自己決定の場を与える:文科省生徒指導提要 平成22年4月2日)を取り入れるかが授業づくりのポイントと言われる。

思春期真っ只中の中学生の時期は様々な場面で心の葛藤がある。将来のこと,仲間のこと,学力のこと,家族のことなど,様々であり,そのことがもとで不安や悩み(以下:「心の揺れ」)を持つ。授業中に生徒の集中力が感じられなかったり,元気がなさそうに見えたりする時,およそ心の揺れがある時と考えてもよい。無論,心の揺れを抑えて学習に取り組むことができる生徒もいるが,そうでない生徒もいる。

そこで,校内研究では,生徒の心の揺れを理解し配慮できる授業構築,いわゆる生徒理解が必要と考える。授業場面における生徒理解とは,下図グランドデザイン1の左に示されている学習意欲の向上プロセスである。一斉授業では,生徒指導の3機能を生かしたり,個別に注意したりして授業に引き込もうとするが常にできることではない。場合によっては教師の意図と逆行して注意されたと思い違いしたり,他生徒からの批判を浴びたりすることがある。しかし,主体的な学習活動を仕組めば,仲間との会話量が増えたり,仲間の良さに気付いたりして心の揺れを減少させることができる。つまり,仲間との豊かなかかわりの中で育まれる学び合いや高め合いが学習意欲の向上プロセスを徐々に高める手立てとなる。このような考えを基に,学びの3要素の有用性を価値付けした。

[グランドデザイン1 ~学習意欲の喚起を促す生徒理解と自己肯定感の高まり~]

(2)学力向上を支える潜在的カリキュラムをこう考える

※「潜在的カリキュラム」:学校の教育活動全般における生徒の個性伸長を促す教師集団のかかわり

生徒の個性伸長には自己肯定感が必要であり,自己肯定感の高まりが自己実現へと導くことは教育において普遍の原理である。さらには自己実現を目指す過程で進路実現の種が芽生え,学習することの大切さや学力向上の重要性を理解し,自覚するものと考える。

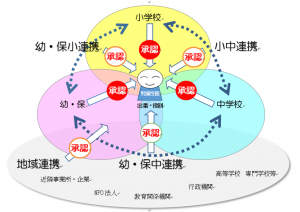

そこで,本校では学校内外において生徒一人一人の実態に応じた「出番・役割・承認」の場面を設定することを重視し,地域連携を展開することとする。グランドデザイン2に示しているように,自己肯定感は地域貢献や学校内外におけるボランティア活動などによる周囲とのかかわりの中で育まれる。生徒の活動が家族や保護者同士の話題,ひいては地域の話題に上ることで,個性伸長を実感したり,地域社会とのかかわりの豊かさを感じたりする。このような地域ぐるみで取り組む学校文化,地域文化の創造が生徒の心の安定や豊かさの育みに寄与し,学習意欲の向上に大きく作用するものと確信する。

[グランドデザイン2 ~自己肯定感の高まりと学習意欲~]

生徒の出番・役割に対する承認は大人だけが対象ではない。小学生対象の「学習ボランティア」では,勉強を教えてもらう小学生からの承認が発生する。数年前までは同じ小学校の学び舎で学校生活を共にしていた上級生が中学校の制服をまとった途端に大きな大人に見えてしまう。近いようで遠い関係になってしまった中学生から勉強を教えてもらえば,小学生の純粋な態度や表情が自ずと承認となる。さらに,そのことを家族の話題とするならば,家族は中学生を認めるだろう。つまり,そこには承認のサイクルが成立する。承認のサイクルは中学生に自己肯定感を与え,自己実現への階段へと一歩踏み出すことになる。

[グランドデザイン3 ~承認場面を構築する地域連携~]

出番・役割・承認場面は多ければ多い方が良い。なぜなら自己肯定感を育む場が増えるからである。

学校内だけの活動では承認場面は限られてくる。外部講師や来賓,または来客の出入りによる承認場面はあるが,普段は,その学校職員との設定しかなく自ずと学校職員からの承認のみと限られてくる。無論,全校表彰や紹介で承認場面は設定できるが,できれば承認場面を地域にも拡散することでより多くの生徒のさらなる自己肯定感の高まりが期待したい。

そこで,場面設定を,小中連携,幼保中連携,地域連携に求めることが,承認場面を増やす大切な連携となる。例えば,中学校ではキャリア教育の一環として職場体験学習が総合的な学習の時間に設定されている。職場体験学習は,勤労の意義を職業人から感じたり,学んだりすることで自己の進路実現に生かす学習活動である。学校は事前に受け入れ事業所・企業と打ち合わせを行うが,ここで両者が学習活動の内容の情報交換や打合せのみで終わらないことが大切である。学校からは,本人の目覚ましい場面や出来事などを告げ,何かの折に話題にしてもらうことをお願いする,受け入れ先からは,態度や振る舞いの良さを褒めてもらう場面があれば,そのことを連絡してもらうなどの共通理解をすることで承認場面を構築した地域連携が成立する。

地域連携を推進する際に重視することは,連携行事が成立できたことと併せて,その目的を承認場面の設定と考え,意図的にその手立てを仕組むことである。このサイクルが軌道に乗ることで地域教育力の高まりが期待できる。

2 学校教育目標

佐賀市の目指す子ども像と市鍋島校区の実態や保護者の願いを鑑み,本校の学校教育目標を「粋な心で次世代を生き抜く生徒の育成」とする。さらに,目標に向かう2つのアプローチとして,次を設定する。

〇【学力向上】「つまり~,例えば!?」で生徒同士の対話が広がり,個に応じた主体性が深い学びを互いに引き出す『学び合い』による学力向上

〇【個性伸長】地域,学校,生徒一人ひとりの実態に応じた開発的生徒指導による生徒の育成

(1) 学校教育目標に示した「粋な心」とは

数年後,社会で生きる生徒たちは未曾有の事態,予測不可能な事態に直面することが想定されるが,どのような場面においても物事に見通しを持ち,的確な判断と決断をしながら問題解決を進めなければしなければならない。そのような時に,例え相手の個性に違和感を持ったり,信念が異なると感じたりしても,目標や目的,またはねらいとすることに同調したり,共感したりするのであれば,折り合いをつけたり,歩み寄る手立てを考え,実行しなければならないのであり,そのようなコミュニケーション能力をここでは「粋な心」と例えた。つまり,「多少の困難が付きまとっても誰とでも上手に事を運ぼうとする心,解決するまで仲間と共にあきらめないで進もうとする心」である。

(2) 学校教育目標に示した「次世代」とは

次世代とは,まさに第5期科学技術基本計画に示された「Society(ソサエティ)5.0」である。また,情報化社会の急速な進展に伴うAIの高度化は少子高齢化,地域格差,貧富の差などの課題を解決すると言われながらも,その対極を科学的かつ論理的に示す論も多く,それらに対する支持も少なくない。つまり,国内外における地域格差や貧富の差などの課題がさらに巨大化し,AIの高度化と共に人間関係の希薄化や,「心豊か」で括ることができる誠実さや思いやりなど人間としての情意面の喪失も懸念されることで懸念されている。このような将来を「次世代」と称した。

この学校教育目標の実現に向けた取組みとして顕在的カリキュラムでは『学び合い』,潜在的カリキュラムでは,開発的生徒指導の理論を踏まえた生徒指導のあり方の具現化を重視したい。

3 教育の重点(学校教育目標達成のための手段や方策)

キャッチフレーズ 開発的生徒指導とALで生徒を育てる!

※1 新学習指導要領が示す授業の姿,学びの3要素「主体的・対話的で深い学び」をここでは「AL」と記す。ちなみに学力の3要素「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学習意欲」とは異なる。

※2 開発的生徒指導の理論と実践例については別紙参照

(1)基礎的・基本的な学習内容の確実な習得と活用力の伸長

①『学び合い』の考え方や手法を取り入れた授業実践研究に取り組み,教師の授業力の向上に努める。

②学力・学習状況調査等の分析に基づき,「根拠に基づいた学習指導」を実践する。

③生徒の学ぶ意欲と姿勢を向上させるために,家庭と連携した「主体的に学ぶ習慣づくり」に努める。

(2)思いやりなど豊かな心の育成と社会規範の醸成

①地域教育力を効果的に活用し,学校行事や地域行事等における開発的生徒指導の場を仕組み,生徒の自己肯定感(自尊感情)を高める。

②『学び合い』におけるグループワーク,及びクラスワークでの学習者同士のかかわりを重視し,個と個をつなぐ開発的生徒指導の視点での授業づくりを展開し,学力向上と生徒指導の融合を図る中で,社会的規範意識を向上させる。

(3)基本的な生活習慣の確立と健やかな体力の向上

①学校での生活習慣は生徒会活動の課題として,家庭での生活習慣はPTA活動の課題として取り組むことにより,好ましい生活習慣及び生活態度の確立を目指す。

②保健体育の指導はもとより,部活動や社会体育を推奨し,健やかな体力の向上を図る。

4 学校の教育課題とその対策

キャッチフレーズ 生徒理解は保護者理解にはじまる,徹底して寄り添う!

(1)不登校対策

① 不登校生徒及び不登校傾向生徒への学習保障と学級復帰への取組

不登校生徒及び不登校傾向生徒に対して,学級担任,学年副担任,教育相談担当,養護教諭,部活動顧問などがケースに応じてチームを組み,スクールカウンセラーや各種関係機関の助言をもとに学校復帰を目指した個別支援を行う。

また,別室登校生徒への学習保障のために,より多くのふれあいやかかわりを重視して教科担任の持ち時間数に配慮した個別対応授業を実施し,学級担任との連携によって学級復帰を模索する。

②不登校生徒を生まない学校,学年,学級づくり

一人一人の生徒が学校や学級内において居場所を実感し,自己存在感や自尊感情を高めるために,学校行事や日常の学校生活における開発的生徒指導による「出番・役割・承認」の場を生徒一人一人の実態に応じて意図的・計画的に設定する。

学校挙げて,『学びあい』による分かる授業,楽しい授業をベースにした基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図る授業実践を行い,いわゆる「落ちこぼし」をつくらない。

(2)教職員の資質及び指導力の向上

①教職員の資質や指導力にゴールはなく,日々の研鑽により「より高き」を目指すことが求められる。このことを,個々の教職員が常に自覚し,自己研鑽に勤める職員室文化を醸成するとともに,意図的・計画的に研修機会を設け,資質及び指導力の向上を図る。

②管理職自らが範を示し,常に高め合う職員集団となるような渦をつくろうとする意識化を図る。そのためには,授業研究,指導方法改善は自身の専門教科外であっても指導,指示できる理論を身に付けなければならない。同時に生徒指導においても実践事例による対処的生徒指導,予防的生徒指導,開発的生徒指導を示すことができなければならない。

5 人材育成の具体策

キャッチフレーズ 職員室文化は「かかわる~たがやす~しのぐ~つなぐ」

(1)開発的生徒指導とALによる資質向上

開発的生徒指導は,学校行事,学年行事及び日々の生徒とのかかわりの中にその手立てを仕組むことができるようになることと,主体的学習活動を促すことができる授業力の向上をALに求める。この2本柱を教師としての資質向上と位置づける。

(2)新人事評価制度の活用と校長ヒアリング

年3回を基本とした教職員との校長ヒアリングを有効に実施するとともに,点検・評価を適切に行い,新人事評価制度の有効活用を教職員には的確に反映させ教育活動実践を通した人材育成を図る。

(3)意図的・計画的な研修の実施

意図的・計画的な研修の機会を設定することで教職員一人一人に応じた指導力の向上を図る。

(4)校務分掌事務体系の見直しと教職員の配置

合理的で機動的な学校組織を目指し,年度途中においても校務分掌事務体系の見直しを図るとともに,適材適所の教職員配置を行う。

6 特別支援教育の取組

キャッチフレーズ すべての子どもに特別支援教育の視点を!

(1)きめ細かな実態の把握

学級担任や副担任,養護教諭等が複眼的かつ多面的な角度から生徒をとらえ実態を把握し,必要に応じて学年や生徒指導協議会等で課題を共有する。

(2)個別支援計画の立案と実施

特別支援教育コーディネーターを中心に個別支援計画を立案し,ケースごとにチームで支援を行うシステムを構築する。

7 小中連携の取組

キャッチフレーズ 中1ギャップを中1リセットに!

小・中学校間において,児童生徒に関する情報(資料)の交換を行い,学習指導や生徒指導における系統的な指導に努める。

また,小学生の中学校授業体験,部活動体験,中学校から小学校への出前授業等の取組を計画的に実施するとともに,ALを取り入れた9年間を見通したカリキュラム策定の研究を進め,近接型小中一貫校を展望した小中連携の実践的研究に取り組む。このような取り組みは,中学1年生をあたかも義務教育のスタートのような見方,関わり方で,これまで(小6)できていたことを「できないだろう。」「はじめてだろう。」の固定観念での声かけやかかわりをしないことが重要である。

8 いじめ「0」に向けた取組

キャッチフレーズ 生徒会活動を柱にした いじめ「0」運動!

「命についての講話」等を年間通して全職員の輪番により全学級で実施する。また,保護者や地域を巻き込んだ「命について考える機会」として「ふれあい道徳」を中心に「特別の教科 道徳」における系統的かつ横断的で開発的な学習指導の充実を図る。さらには生徒会活動の一環として,各学年における「特別の教科 道徳」における学習内容の振り返り等を主体的に行い,いじめの根絶に対する意識の醸成を図る。

9 市民性を育む教育の取組

キャッチフレーズ 「出番・役割・承認」を広く地域に求める!

[グランドデザイン3 ~承認場面を構築する地域連携~]に理論を求め,学校行事や地域連携等において開発的生徒指導を効果的に仕組み,生徒の自尊(自存)感情を高めるとともに,市民の一員としての自覚を育む。そのために生徒会活動と連動しつつ,たんぽぽの会などの地域教育活動組織と効果的に連携する。

10 学力向上に向けた土曜授業の取組

キャッチフレーズ 学習意欲の高まりを支援する土曜授業!

土曜授業のねらいは学力向上である。そこで,次の2視点を課題として教育課程を編成する。

1点目は,ウィークデー(月~金)の連続性のある授業実践を後押しするための土曜授業における行事取り扱いである。学校行事や地域連携,及び特別活動を主体とした情操教育や安全教育等を土曜授業の中で取り扱うこととする。

2点目は,生徒一人一人が「土曜授業は自分の学力向上における特別な日」としての意識を高めることができる仕組みを整える。現在,自身の学力向上を図る特別な日,または時期は定期考査や学期のはじめ,またはそれどれの資格試験や各教科の週末テスト等である。それらを基にした向上心を学校の取組の中でさらに後押ししたいと考える。例えば,職員室集団は新学習指導要領の実施に伴いポートフォリオ評価やパフォーマンス評価の研究を進めると同時に,生徒に対しては,パフォーマンス課題の発表を行ったり,学習クラスマッチや全国学力・学習状況調査の過去問対策タイム(主体的生徒会活動として)を行ったりして学力向上に対する意識の高揚を図るなどを仕組む。

閲覧数

11,042

ファイル