HOME >

HOME > - 鍋まるWEBラーニング >

- WEB社会地理 >

- なべ問!都道府県の形

なべ問!都道府県の形

入力日

2022年2月10日

内容

地理の問題で意外とあるあるが、都道府県の形を聞いてくる問題です。

形をそのまま聞いてくる問題ではなく、「これこれこんな産業の都道府県は、次のどの形の都道府県ですか?」という問題です。

そこで、まずは都道府県の形が分かるようになるといいと思います。

次いで、その都道府県はどのような特徴をもった都道府県かを説明できればいいと思います。

日本の都道府県の特徴を項目別に説明できれば、日本地理は大丈夫ということになるでしょう!

頑張ってみませんか?

*項目(どこの地域に属するか/気候区分/県庁所在地名/自然(山、河川、平野など)/産業(工業、農業など)

まずは都道府県の形と都道府県庁所在地名からがんばってみましょう!

*******

では、北からいきます!

日本の地方の中で唯一、ひとつの都道府県で「~地方」と呼ぶところです。

ちなみに、なぜ「□□道」?

飛鳥時代の大化の改新後、律令制や中央集権国家が進められ、日本をいくつかの行政単位(関東地方とか中国地方とか)に整理する必要があったのです。

そこで全国を60くらいの「国」に分けたほかに、都から地方にに伸びる幹線道路と7つの「道」を基準にしたのです。

「東海道」「東山道」「北陸道」「山陰道」「山陽道」「南海道」「西海道」です。

しかしこの時代、現在の北海道は支配が及んでいなかったので、蝦夷地という扱いでした。

さて時代は江戸時代後期。ロシアが蝦夷地に訪れて通商を求めるようになりました。

幕府は、諸外国に蝦夷地を日本の領土だと示すためにも蝦夷地を直轄地にしました。

その後、明治維新が起こり、政府は律令制の時代の行政区分のように11の国に分け「北海道」と改名したのです。

改名する際は、日高見道、北加伊道、海北道、海島道、東北道、千島道の6つの案があったそうです。

そのうち「北加伊道」が採用されましたが、他の七道(東海道・・・)に習い、「加伊」を「海」に変更して「北海道」となりました。

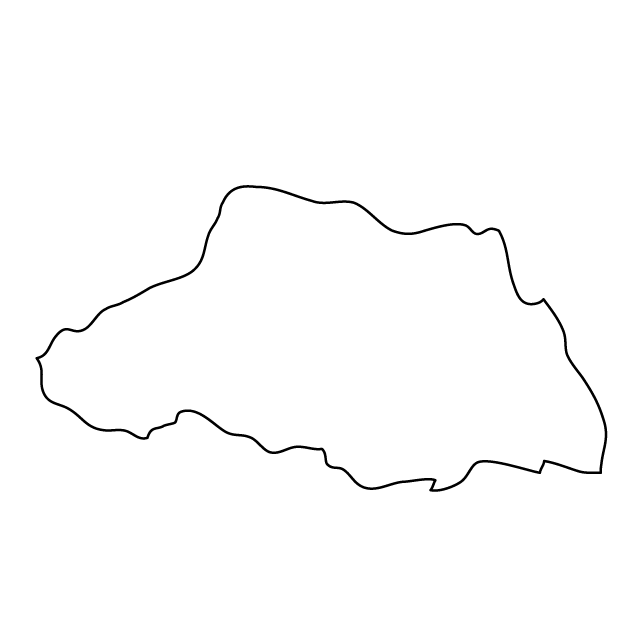

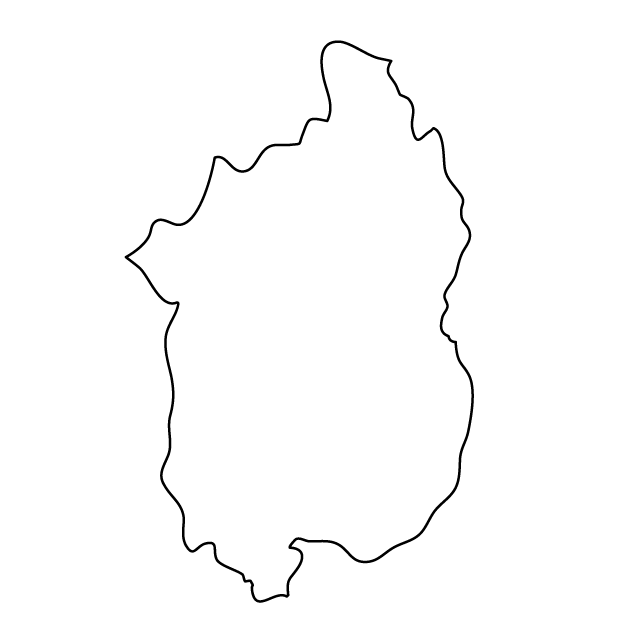

***都道府県01

□□□

「でっかいどう、ほっかいどう」のキャッチコピーが耳に残る!

稲作の石狩平野、畑作と酪農の十勝平野

世界自然遺産の知床半島オホーツク海

道庁所在地(道名と異なる!)

政令指定都市

札□市

答え

北海道

*******

*******

東北地方

東北6県と言い方があります。太平洋側は東日本大震災の被災地となります。

そもそも、なぜ東北?

これは単純に「日本列島の東北にある地域だから」です(^^)

ちなみに、東北をなぜ「みちのく」と呼ぶのでしょう?

答えは最後に!

↓これみて言えればスゴイ!

***都道府県02

□□県

りんご、にんにく、長いも

津軽海峡

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県03

□□県

三陸海岸

県庁所在地(県名と異なります!)

盛□市

***都道府県04

□□県

あきたこまち、水田単作地帯

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県05

□□県

さくらんぼ、ぶどう、米沢牛

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県06

□□県

東北地方の中心、銘柄米ひとめぼれ

県庁所在地(県名と異なります!)

政令指定都市

仙□市

***都道府県07

□□県

もも

県庁所在地(県名と同じです!)

□□市

できましたか?

答え

青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県を東北6県といいます。

02青森県(青森市)/03岩手県(盛岡市)/04秋田県(秋田市)/05山形県(山形市)/06宮城県(仙台市)/07福島県(福島市)

*******

*******

「みちのく」の理由?

想像通り!「道の奥」です。

「みちのく」は陸前(宮城、岩手)、陸中(岩手・秋田)、陸奥(青森・岩手)、磐城(福島・宮城)、岩代(福島)の奥州5国のことです。

畿内からみれば東北はかなり遠く五畿七道からすると、都に通ずる道「東山道」の「東山道の奥」だから「道の奥」、これが「みちのく」の由来です。

関東地方です!

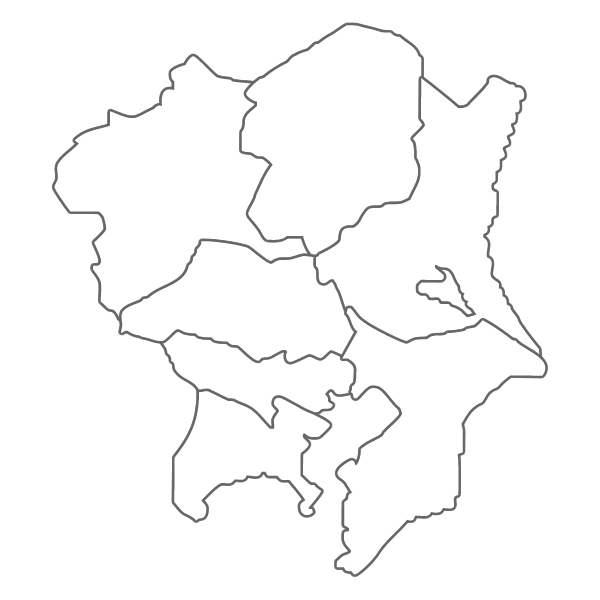

関東地方の都道府県は1都6県といいます!

そもそも、なぜ関東?

歴史は古く、壬申の乱の後、天武天皇が都を守るために673年、東山道に不破関、東海道に鈴鹿関、北陸道に愛発関を置きました。いわゆる関所です。「関東」はこの3つの関所より東側に位置するから「関東地方」と呼ぶようになったのです。このころは、どの範囲を関東と呼ぶのかはなく、「だいたいこの範囲」だったようです。江戸時代に箱根や群馬県の碓氷峠などの関所より東を「関東」と刺すようになり、現在の「関東地方」は明治に入ってからです。

↓これみて言えればスゴイ!

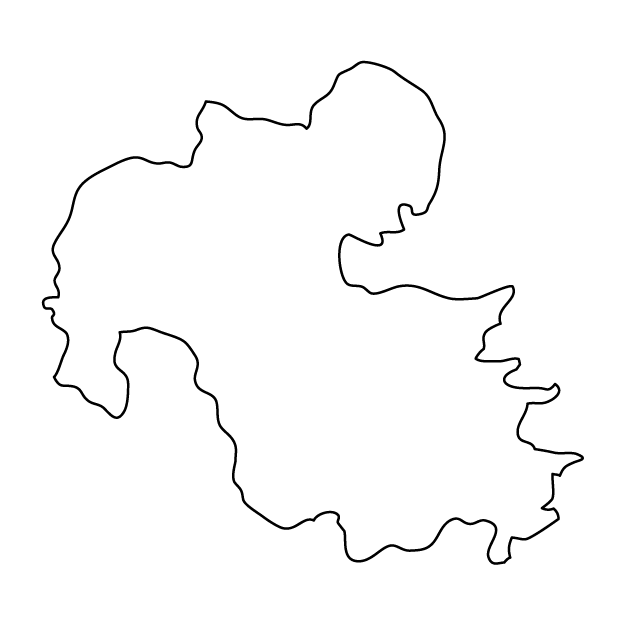

***都道府県08

□□都

言わずと知れた大都市Tokyo!

都庁所在地を問う問題はほぼないでしょう。

ちなみに、新宿区にあります。

***都道府県09

□□県

利根川が有名。ピーマン、はくさい、納豆と梅は特産品。

県庁所在地(県名と異なります!)

□□市

***都道府県10

□□県

東京ディズニーランドと成田国際空港、落花生は日本一!

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県11

□□県

東京のベッドタウンで内陸県

市の数日本一だとか(40市)、二位は愛知県(38市)

県庁所在地(県名と同じですが、ひらがな!)

政令指定都市

□□□□市

***都道府県12

□□□県

京浜工業地帯と富士箱根伊豆国立公園とペリー来航の地

県庁所在地(県名と異なる!)

政令指定都市

□□市

***都道府県13

□□県

かんぴょうといちごは特産品。稲作より畑作がさかん

県庁所在地(県名と異なる!)

□□宮市

***都道府県14

□□県

高原野菜はキャベツ、はくさい、レタス

こんにゃくは特産品

県庁所在地(県名と異なる!)

□□市

1都6県の関東地方、気づきましたか。県庁所在地名と県名が同じ名称は千葉県だけです!

答え

8東京都/9茨城県(水戸市)/10千葉県(千葉市)/11埼玉県(さいたま市)/12神奈川県(横浜市)/13栃木県(宇都宮市)/14群馬県(前橋市)

*******

*******

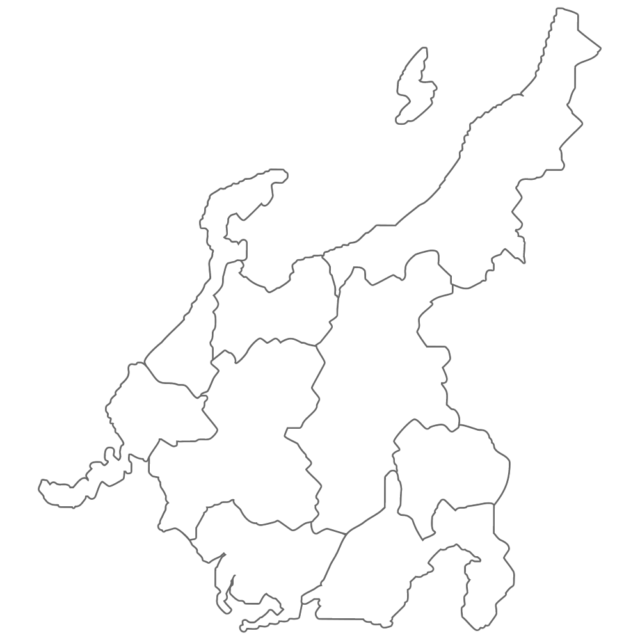

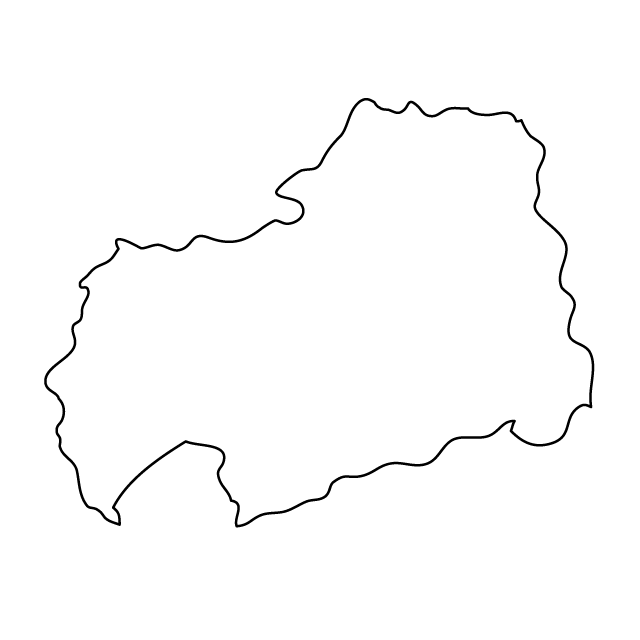

中部地方

中部地方は3つに分かられます。

日本海側の北陸地方には新潟県、富山県、石川県、福井県の4県、北陸4県

内陸の中央高地には、山梨県、長野県の2県

太平洋側の東海地方には静岡県、愛知県、岐阜県の3県

で合計9県の地方!

そもそも、なぜ中部?

「中部地方」という名称は意外と新しく、だれもが想像する通り「本州の中央部だから」の通りです。

ただ、中部地方が地方区分として初めて使用されたのは、明治30年代の教科書に載ったことからです。

その理由として、なんと!

「関東地方、東北地方、近畿地方の中間位ある地方はぴったりな名称がないため、しばらくの間、本州中部地方という名称を使う」となったそうです。その「しばらくの間」がずっと今日までということになりました。

↓これみて言えればスゴイ!

***都道府県15

□□県

日本有数の米どころ(水田単作地帯)、伝統工業や地場産業が多い(小千谷ちぢみ、燕三条の刃物)

佐渡島

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県16

□□県

北アルプスと黒部ダム、アルミニュウムと医薬品の製造さかん

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県17

□□県

江戸時代は加賀百万石。九谷焼(陶芸)、加賀友禅(染物)、輪島塗(漆器)

県庁所在地(県名と異なる!)

□□市

***都道府県18

□□県

敦賀湾の原子力発電所。羽二重と眼鏡フレームは地場産業、伝統工業は越前和紙。

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県19

□□県

海に面していない内陸県

昔から「山はあっても〇〇県」と

甲府盆地は扇状地が発達、ぶどう、ももが盛ん(日本一)

甲斐の国、武田信玄ゆかりの地

県庁所在地(県名と異なる!)

□□市

***都道府県20

□□県

日本アルプスに囲まれた内陸県

高原野菜はレタス、はくさい

時計(精密機械工業)とコンピュータ(情報通信機械工業)

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県21

□□県

みかん、茶、野菜

焼津港と沼津港

東海工業地域はヤマハのピアノ、スズキのオートバイ

富士のパルプと製紙

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県22

□□県

日本一の工業県は言わずと知れたトヨタグループの中京工業地帯

県庁所在地(県名と異なる!)

政令指定都市

□□□市

***都道府県23

□□県

中央高地と東海にまたがる内陸県

飛騨高山と白川郷

長良川の鵜飼いと輪中

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

答え

15新潟県(新潟市)/16富山県(富山市)/17石川県(金沢市)/18福井県(福井市)/19山梨県(甲府市)/20長野県(長野市)/21静岡県(静岡市)/22愛知県(名古屋市)/23三重県(津市)

*******

*******

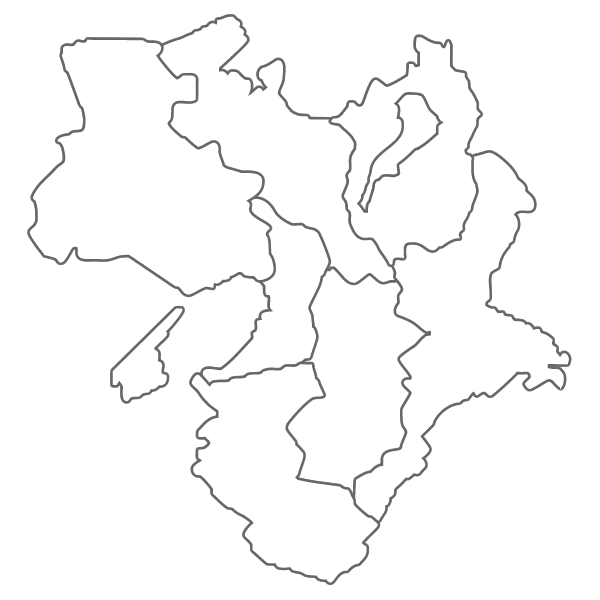

近畿地方

2府4県

大阪・奈良・京都、そして神戸(兵庫)、紀州和歌山、琵琶湖の滋賀に中京工業地帯の三重

自然豊かな紀伊半島と淡路島

大阪大都市圏

そもそも、なぜ近畿?

「畿」はもともと「都」の意味し、「近畿」は「皇居の所在地に近い国々」というのが語源です。

では、「関西」と「近畿」の違いは何?

現在は、「関東」に対して「関西」と考えられますが、もともとは「近江逢坂関以西の地(だいたい滋賀県より西)」、「鎌倉時代以降は鈴鹿(三重県)、不破(岐阜県)、愛発(あらら、福井県)の三関(3つの関所)より西の諸国」、または「箱根関以西の地(神奈川県)」とありました。

つまり、現在でいう静岡県、長野県、愛知県あたりから西を「関西」と呼んでいた時代もあったようです。現在は近畿地方が「関西」というイメージではないでしょうか(^^)

↓これみて言えればスゴイ!

***都道府県24

□□府

日本第2の都市、USJ、江戸時代は天下の台所

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県25

□□県

平城京

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県26

□□府

国際観光都市、古都平安京

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県27

□□県

日本一の湖、琵琶湖有する

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県28

□□県

阪神工業地帯

明石市は日本標準時子午線

国際港湾都市神戸

淡路島はこの県に属する!

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県29

□□□県

みかん、梅、はっさく

高級梅干し(一粒1000円以上)

県庁所在地(県名と同じ!)

□□□市

***都道府県30

□□県

中京工業地帯に属する

四日市コンビナート

英虞湾の真珠養殖

県庁所在地(県名と異なる!一文字)

□市

近畿地方は2府5県

注意!滋賀県大津市と三重県津市!

答え

24大阪府(大阪市)/25奈良県(奈良市)/26京都府(京都市)/27滋賀県(大津市)/28兵庫県(神戸市)/29和歌山県(和歌山市)30三重県(津市)

*******

*******

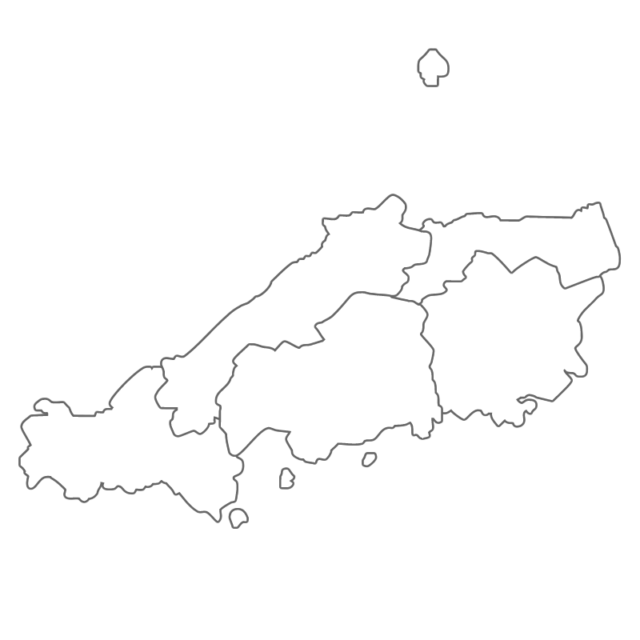

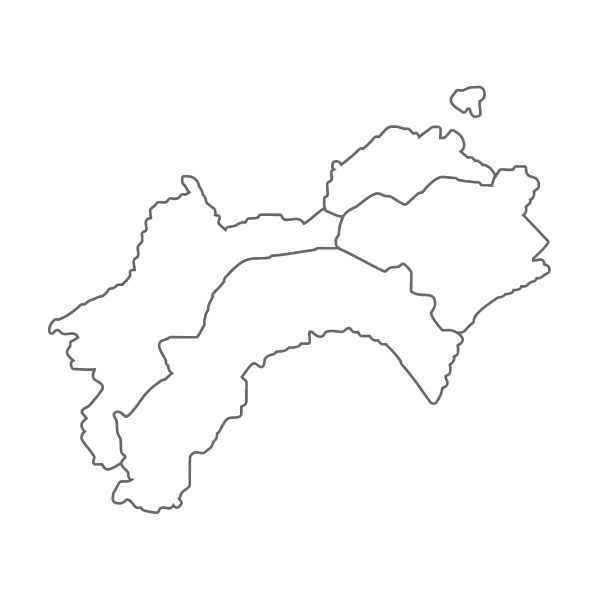

中国地方

日本海側の山陰と瀬戸内側の山陽で5県

*中国・四国地方という言い方をすると、山陰と瀬戸内、南四国

そもそも、なぜ中国?

「中国地方」という言葉が生まれたのは西暦800年前後の平安時代。当時の政治の中心は京都。また、大陸、朝鮮との外交を行うのは九州福岡の太宰府!

京都と太宰府の中間だから「中間の国=中国」と呼ばれるようになったのです(^^)

↓これみて言えればスゴイ!

***都道府県31

□□県

白桃、マスカット

倉敷市の水島コンビナート

瀬戸大橋

ちなみに岡山と言えばきびだんご、桃太郎

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県32

□□県

中国地方の中心、原爆ドーム、厳島神社は世界遺産

瀬戸内しまなみ海道(本四架橋)

かきの養殖

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県33

□□県

カルスト地形の秋吉台

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県34

□□県

鳥取砂丘、境港、らっきょう、長いも、ぶどう、二十一世紀なし

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県35

□□県

出雲大社、世界文化遺産の石見銀山

県庁所在地(県名と異なる!)

□□市

答え

中国5県で県庁所在地と県名が異なる名称は島根県だけ!

31岡山県(岡山市)/32広島県(広島市)/33山口県(山口市)/34鳥取県(鳥取市)/35島根県(松江市)

*******

*******

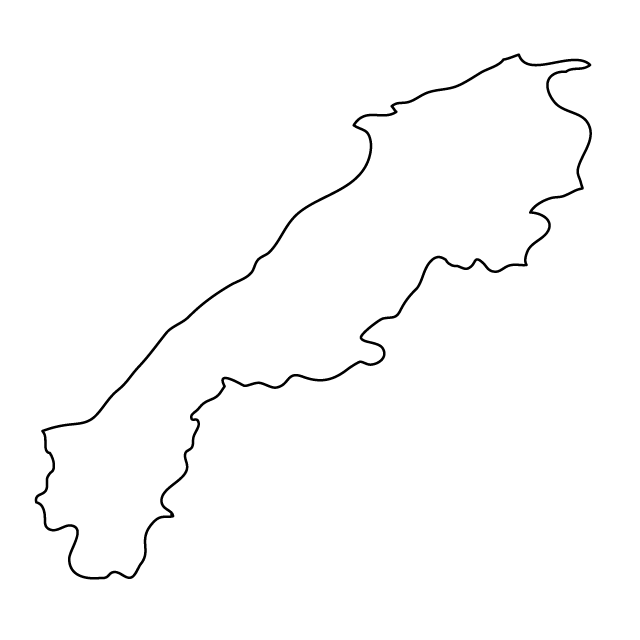

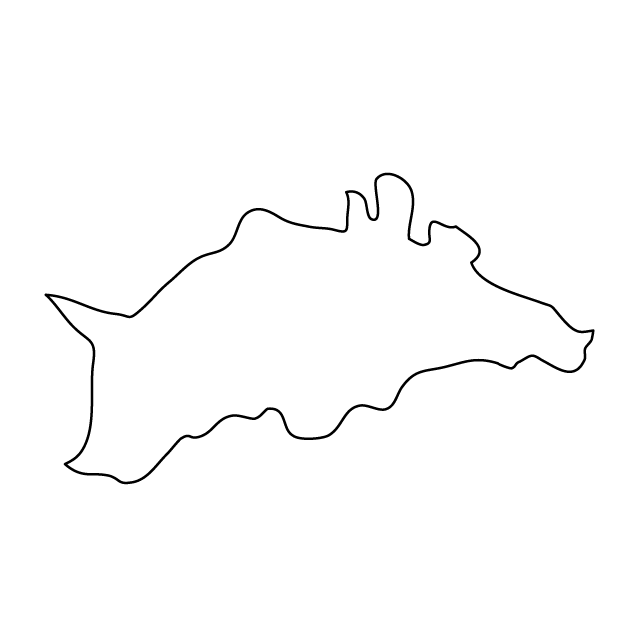

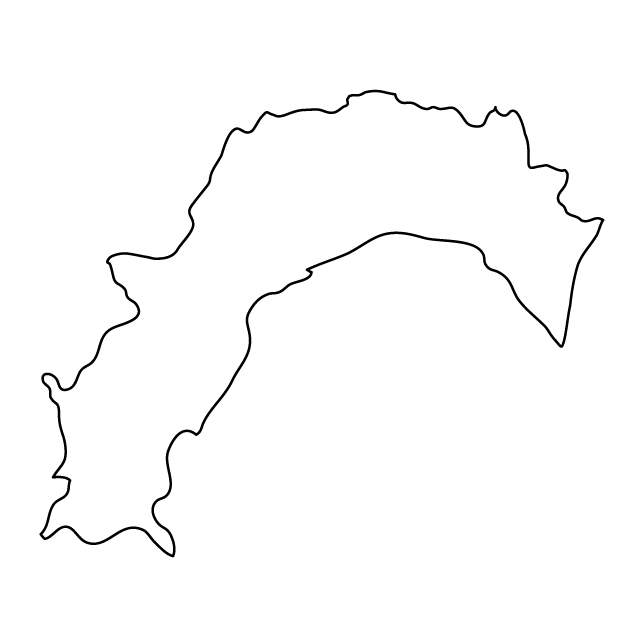

四国地方

四国4県は瀬戸内側と太平洋側の高知県にわけられる。

そもそもなぜ四国?

今でも4県ですが、そもそもは、土佐(高知県)、讃岐(香川県)、阿波(徳島県)、伊予(愛媛県)です。

しかし、そもそもは「南海道」です。

律令制の行政区分として「五機七道(ごきしちどう)」がありましたが、そのうちの「南海道」です。都に通ずる道、「西海道、山陽道、東海道、東山道、北陸道、そして南海道」が七道で、南海道は、畿内(都とその周辺)から現在の四国(当時は淡路国、阿波国、伊予国、讃岐国、土佐国)と途中の紀伊(和歌山)を呼んでいたのです。

↓これみて言えればスゴイ!

***都道府県36

□□県

みかん、いよかん

マダイ、ブリ、真珠の養殖はリアス海岸

県庁所在地は夏目漱石で有名

県庁所在地(県名と異なる!)

□□市

***都道府県37

□□県

日本一面積の小さい県

讃岐平野のため池

うどん

県庁所在地(県名と異なる!)

□□市

***都道府県38

□□県

京阪神向けの野菜栽培

にんじん、れんこん、すだち

鳴門海峡のうずしお、大鳴門橋

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県39

□□県

なす、ピーマンの促成栽培、かつおの一本釣り

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

答え

四国4県は36愛媛県(松山市)/37香川県(高松市)/38徳島県(徳島市)/39太平洋側の高知県(高知市)

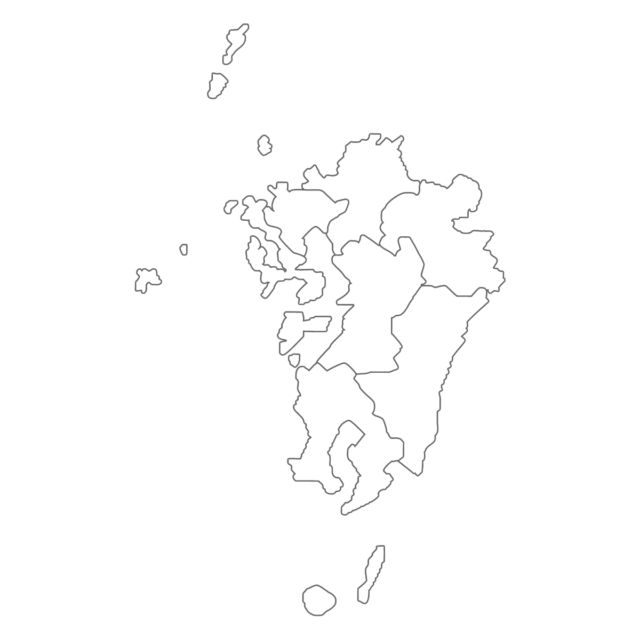

九州地方

九州だから9県じゃなくて8県です!

そもそも、なぜ九州?

筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、大隅、薩摩の9つの国があったからです(^^)

筑前(福岡県北部)、筑後(福岡県南部)、豊前(福岡県東部)、豊後(大分県)、肥前(佐賀県、長崎県)、肥後(熊本県)、日向(宮崎県)、大隅(鹿児島県東部)、薩摩(鹿児島県西部)

↓これみて言えればスゴイ!

***都道府県40

□□県

九州地方の中心、北九州工業地帯

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県41

□□県

吉野ヶ里遺跡

稲作、麦、いちご、有明海ののり養殖

有田焼伊万里焼

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県42

□□県

海岸線の長さは北海道に次いで全国第2位

リアス海岸

長崎・佐世保の造船業

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県43

□□県

阿蘇山のカルデラは世界一

稲作、すいか、トマト、いぐさ

四大公害水俣病

県庁所在地(県名と同じ!)

政令指定都市

□□市

***都道府県44

□□県

林業さかん、干しシイタケ日本一

くじゅう連山、温泉、別府温泉

大分臨海工業地域

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県45

□□県

きゅうり、ピーマンの促成栽培

ブロイラーの畜産業さかん

古代の遺跡が多い。神話と遺跡で観光業

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

***都道府県46

□□県

さつまいもと茶と畜産

シラス台地

霧島山と桜島

枕崎のかつお漁でかつお節

電照菊と特産品はポンカン

県庁所在地(県名と同じ!)

□□市

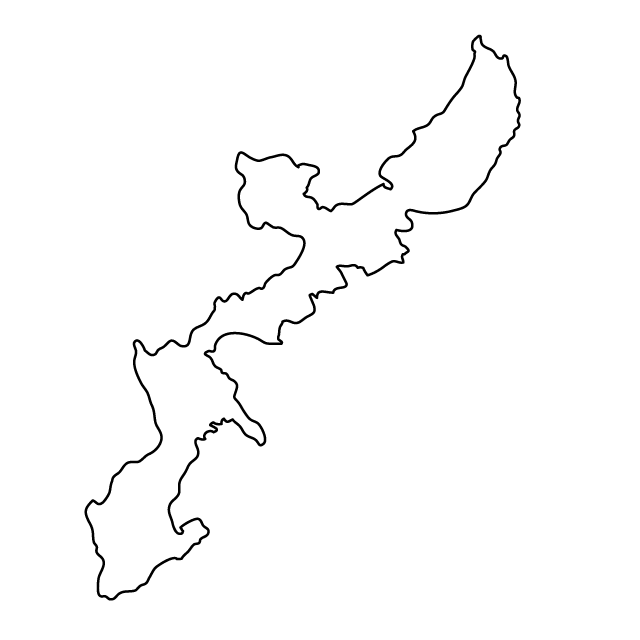

***都道府県47

□□県

亜熱帯気候、さとうきび、琉球王国

首里城、アメリカ軍基地嘉手納飛行場

県庁所在地(県名と異なる!九州ではここだけ)

□□市

答え

40福岡県(福岡市)/41佐賀県(佐賀市)/42長崎県(長崎市)/43熊本県(熊本市)/44大分県(大分市)/45宮崎県(宮崎市)/46鹿児島県(鹿児島市)/47沖縄県(那覇市)

閲覧数

9,368