HOME >

HOME > - >

- ■交通と塩田津

■交通と塩田津

入力日

2019年10月25日

内容

■交通と塩田津

1. 交通の要所として栄えた塩田津

塩田津が栄えたのは、なぜでしょう。この地図は、1850年の塩田津の地図です。

ピンク色の線のところが長崎街道です。塩田津は、長崎街道の宿場町でした。また、

ここに塩田港もありました。

まさに、塩田津は、水陸交通の要所であったといえます。2. 塩田津の道路の移り変わり

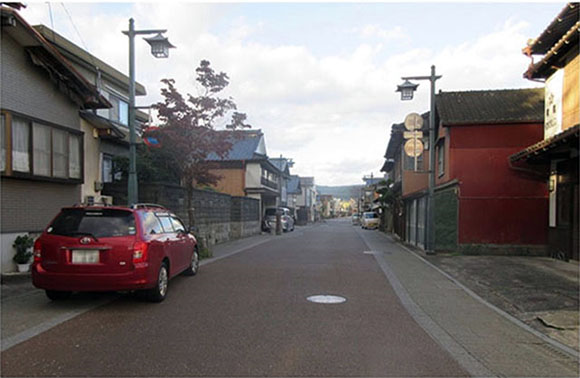

これは、現在の塩田津の道路です。自動車も十分通ることができる広さです。

しかし、昔は、早美クリーニング横の狭い道幅しかありませんでした。 なぜ、

塩田津の道幅は、こんなに広くなったのでしょう。

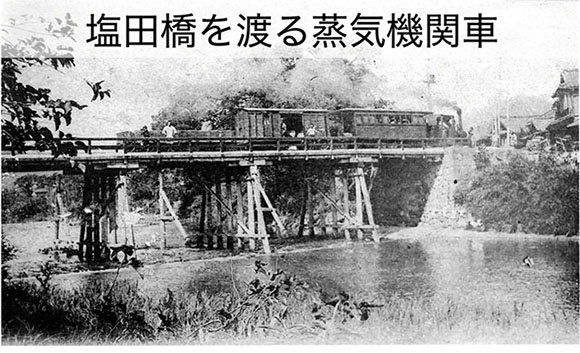

それは、1905年に馬車鉄道が開通したからです。これにより塩田津の道幅は、

山側に3.6mも広くなりました。鉄道は、馬車から蒸気機関車、電車と変わっていき、

1932年、昭和7年まで走っていました。その後、鉄道は廃止されました。

私たちは、塩田津に電車が走っていたなんて想像さえできませんでした。塩田津

がこの周辺の中心地だったことが分かりました。3. 塩田港の発展と衰退

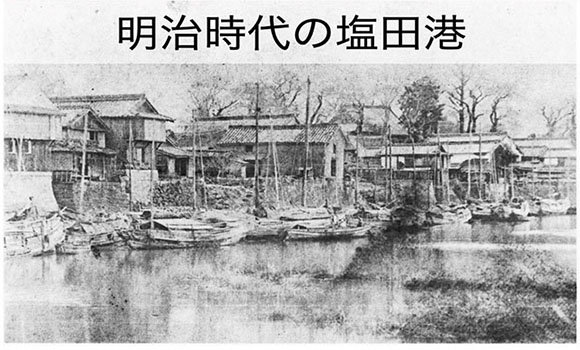

この写真は、明治時代の塩田港の様子です。家のすぐそばまで川があり、船が

つながれていました。昔は、川と密接なくらしをしていたことが想像できます。

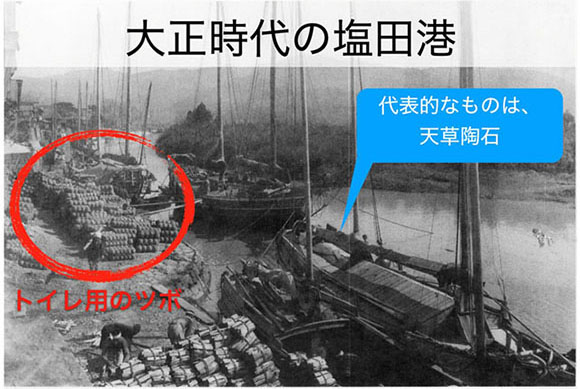

この写真は、大正時代の塩田港です。代表的な物資は天草陶石です。塩田川の

中流・上流では、水車で砕いて陶土にし、有田・吉田・波佐見などの焼き物を代表

する地域に運ばれていました。

ちなみに、赤丸のところはトイレ用のツボです。このツボは、現在の韓国まで

運ばれていたそうです。

これは、塩田港跡地です。奥に見えるものは、旧検量所です。手前に見えるのは

走行クレーンの跡です。検量所とは、トラックごと重さを測って、そこからトラック

の重さを引き、荷物の重さを求めるところです。走行クレーンは、機械の力で船か

ら運ばれた荷物を下ろしたり、積み荷を乗せたりすることができます。

これができるまでは、船の荷物は、人の手でつみおろしがなされていました。

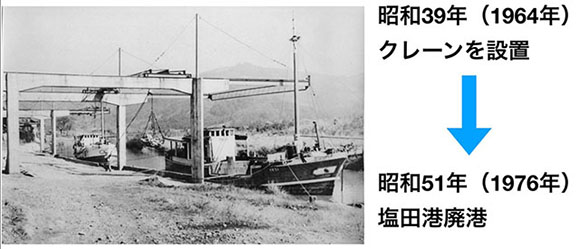

この走行クレーンは、1964年昭和39年に設置されました。このクレーンで、

船の荷物を抱えて取り出し、トラックに乗せるようになりました。それまでは、

人の手で行っていたので、荷物のつみおろしが大変楽になりました。

しかし、1976年昭和51年に塩田港が廃港になり、使われなくなりました。なぜ、塩田港は、廃港になったのでしょう。

一つ目の理由は、道路が整備されたことで輸送が船からトラックに変わったことです。

二つ目の理由は、塩田川の下流に百貫橋や鉄道が作られて、船が通りにくくなった

ことなどが挙げられます。4. 塩田港廃港後の塩田川

では、その後の塩田川は、どのようになったのでしょう。

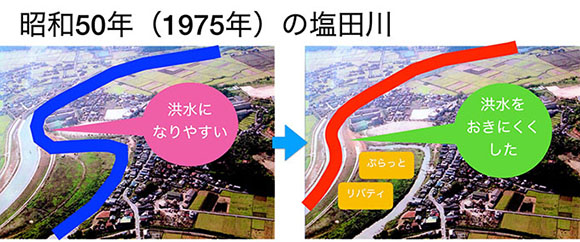

これは、1975年昭和50年の塩田川です。見て分かるとおり大きく曲がっています。

そのため、よく洪水になっていました。ですから、川をまっすぐにする工事を行い、

洪水を起きにくくしました。その後、「ぷらっと」や「リバティ」がつくられ、現在

の町の形になりました。閲覧数

26