全校授業研究会③

入力日

2025年10月29日

内容

令和7年10月29日(水)3回目の全校授業研究会を行いました。

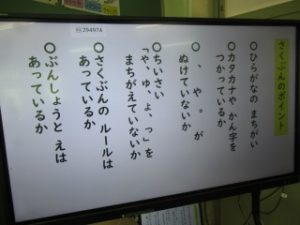

この日は、1年2組の国語「のりものカードをつくろう」の授業をもとに、2年生に見せるという目標をもって作った「のりものカード」を見直し、ポイントに沿って添削する場面での「かく」活動の在り方を研究するチャレンジでした。

低学年(1・2年)グループでは、「自分の考えをもち、その考えを自分なりに表現できる子ども」を目指す児童像に掲げ、それに迫る「かく」活動の具現化に向けて、

①「かく」ことが分かる取組(かき方のモデルの提示、友達と交流させ、よいところを見つけていく)

②相手意識を育む取組(ペア学習などの交流の場の設定)

③スキルタイム・家庭学習の工夫(日記や条件作文、スピーチの場を設ける)

④唐津の学びスタイル(学習計画や学習課題を提示し、児童の意識や意欲を高める)

の4つを軸に研究を進めています。

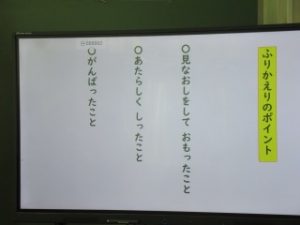

今日の授業では、「のりものカードをつくって2年生に見せよう」を単元の学習課題にかかげ、教師のモデルを見て、字の間違いや、漢字の活用、文章の構成(乗り物の「やくめ」と「つくり」)の間違いを添削したり、ペアで読み合って確認しあったりする活動を通して、学習をすすめました。

全体協議では、低・中・高学年に分かれて意見交流を行い、研究を深めました。交流では、「2つのモデル文を示した効果はどうだったか?ペアでの交流の場の設定はどうだったか?」などについて活発な協議がなされました。また、この日は西部教育事務所の辻指導主事に指導助言をいただき、ラーニングマウンテンでゴールを示す(単元の見通しを持たせる)ことの大切さや、「自分の考えをもつこと」を軸とした学習を進める意義について等のアドバイスをいただきました。今回の授業研究会は、3年間の本校の研究の集大成となる位置づけでもあり、辻先生には、私たちが目指していた「身に付けさせたい力」や「研究主題」と照らし合わせながらの指導助言を通して、本校の研究の成果について評価していただきました。今回も、大変充実した、実りある授業研究会となりました。

閲覧数

120