令和7年度第24回九州地区盲学校PTA連合会総会ならびに研究協議会沖縄大会に参加して

入力日

2025年9月2日

内容

7月10(木)、11日(金)で開催された標記大会に参加しましたので、報告します。

福岡空港から那覇空港へと飛び立ち、13時30分からの開会行事に参加しました。今回は、沖縄盲学校で参集開催され、九州各県から海を越えての出席です。

総会にて、昨年度の事業報告及び決算報告、今年度の事業計画及び予算案が諮られ、功労者表彰では、平成27年度から令和6年度までの10年間にわたり、佐賀盲のPTA会長を務めてくださった 世戸さんのお名前もあがりました。九州の視覚特別支援学校、盲学校では知らない者はないのではないでしょうか。 後日、表彰状が届くそうです。おめでとうございます!

↑汗だくで上った沖縄盲学校へ続く坂道から見える学校

1日目の総会後に講演、2日目には沖縄の事業所の実施例を聞いた後、グループ協議を行いました。今回の研修でお話を伺った事業所は、すべて当事者目線の事業所でした。我々からしたら、正直なところ、痒い所に手が届くとてもうらやましい話です。1日目の講演は、自身が視覚障害をもち教師として働かれた後、事業所を立ち上げられた「NPO法人 ロービジョンライフ沖縄」の本永美代さん、2日目のグループ協議の際の二つの事業所も、1例目は沖縄盲学校に通う子供の保護者、山城さんが立ち上げられた「児童デイサービスのぞみ」、2例目は視覚障害をお持ちで盲学校の先生をされていたご主人と、その奥様、今回お話しいただいた中本牧子さんが立ち上げられた「同行援護事業所どこいく」でした。

↑1日目:講演の様子

2日目のグループ協議では、こんなサービスがあったらいいな、ということを各グループで話したのですが、私のグループでは次のようなことを話しました。同行援護について、同じサービスひとつとってみても、その受け取り方はサービスを受ける人によって全く違うということです。当然といえば当然なのですが、考えさせられました。同行援護について、親が子のためにと思ってサービス利用を申し込み「ひとりでは行けなかったところに、ヘルパーさんが一緒に行ってくれるおかげで安全に行ける。申し込んでくれて、このサービスが使えて嬉しい」と思う人と、「私は何でも自分でやりたいのに!毎回違う人に気を遣って一緒に行ってもらうより、ひとりで行くか、むしろ行かない方がいい。ありがた迷惑だ」と思う人。後者の考えの根本には、「急に知らない大人が来て『よろしくお願いします。さあ、行きましょう』と言われても、何を話せばいいかわからない。どうしたらいいのかな」という、コミュニケーションに対しての不安があるようです。確かに、事業所にもよるとは思いますが、同行援護を頼んだ時、ヘルパーさんは誰が来られるかわからないことが多いと思います。子供たちにとってみれば、毎回違う大人と関係を構築するのは確かに大変なことであり、それはきっと大人でも同じかと思います。卒業後、就職してから人間関係で悩むことが多いと聞きますが、確かにコミュニケーションは課題のひとつかもしれません。 そのために今何をするべきか、今なにができるか、というところで、実際、協議の同じグループの方から、「保護者や教師以外の大人とのコミュニケーションに慣れることが必要ではないか」、と考え、「PTA研修の際、子どもと保護者がペアを組むときに自分の子ども以外とペアを組んで活動してみた」と話してくださいました。自分の子ども以外と手引き歩行をしてみたり、大人がアイマスクをつけて子どもに点字を習ったりしたそうです。面白い取り組みだなあと思いました。機会があれば佐賀盲PTAでやってみてもいいかもしれません。こんなサービスがあったらいいなという話とは少しずれてしまいましたが、非常に興味深い話を伺うことができました。

↑2日目:グループ協議の様子

協議後の各グループの発表では、放課後デイではなく朝デイがあったら通学時にとても助かる、という話や、熊本には視覚に特化した放課後デイがあるという話、北九州に視覚に特化したグループホームができる予定だという話、それぞれが持っている情報を出し合い共有することができました。 視覚障害はマイノリティであるといわれます。絶対数が少なく、個々が声を上げても小さく弱いものでしょう。しかし、今回集まった九州の視覚特別支援学校・盲学校がひとつになり、集団で声を上げ、訴え続けることで勝ち取れる何かがあると信じます。事実、九盲Pに参加することで九州の保護者さんたちと直接会い、情報や日常の悩みの共有などつながることができます。このつながりこそ最大の収穫かもしれません。 最後になりますが、沖縄盲学校の校長先生はじめ携わっていただいた先生方、PTAの方々のおもてなしに心が温かくなりました。参加させていただきありがとうございました。今後とも、このつながりが続いていくことを祈念します。(文責:吉永)

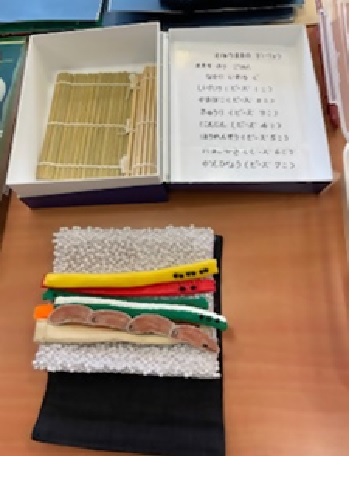

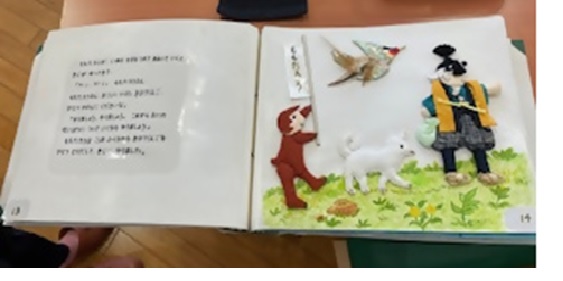

〇以下、ボランティアさんたちがつくられた教材

↑三匹の子豚とそれぞれの家

↑手巻き寿司

↑絵本:桃太郎

閲覧数

204