6・7年生 タイワンツバメシジミ講話(R5 12月12日)

入力日

2023年12月14日

閲覧数

983

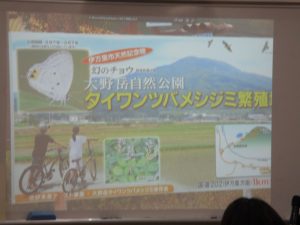

12月12日(火)、6・7年生を対象に「タイワンツバメシジミ講話」がありました。講師として来てくださったのは、タイワンツバメシジミ保存会会長の松本輝彦様です。

6年生は、地域のタイワンツバメシジミ保存会の皆さんの協力のもと、総合学習でその保存活動の一部に取り組んできました。

4月:卵の産み付けや餌として必要なシバハギの種まき、7月:大野岳でのシバハギの苗の定植、9月:タイワンツバメシジミの成虫や卵の観察。

そして今回は、これまでの活動のまとめとして「郷土の宝 タイワンツバメシジミ」と題した講話をお聞きしました。

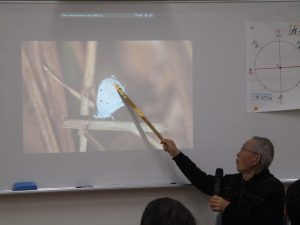

講話では、タイワンツバメシジミの名前の由来や生態、生息地、飛来の経緯などについて、分かりやすく話してくださいました。成虫としての命は1週間で、シバハギの生育も必要な中、台湾から大野岳までのおよそ1100kmをどのような経路や方法で飛来してきたか、はっきりと解明できていないこともあるとのことでした。そこにロマンを感じ、保存会の皆さんはタイワンツバメシジミのこれからの生息を願って保存活動を続けていると話されました。

絶滅危惧種であるタイワンツバメシジミやその卵を実際に観察したり、保存活動の一つでシバハギを育てたり、保存会の皆さんとのつながりのなかで貴重な体験学習をすることができました。

4月【シバハギの種まき】

7月【シバハギの定植】

9月【タイワンツバメシジミ観察会】