初任者研修、2回目の研究授業!!(算数)

入力日

2022年7月5日

閲覧数

852

1年2組担任の杠 彩生(ゆずりは いろは)先生は、この4月に新規採用となったフレッシュな先生です。

7月4日(月)の2時間目に、杠先生は2回目の研究授業を行いました。

今回は、算数の授業で、「どちらがながい」という単元の1時間目でした。

本時のめあては「長さの比べ方を考えよう」でした。いろいろなものの長さを比べて、どちらが長いかを考えるというものです。

導入で、子どもたちは、高さの違う鉄棒、真っすぐなキュウリと曲がったキュウリ、朝顔のつるなどの長さを比べました。1年2組の子どもたちは、比べ方を一生懸命に自分の言葉で説明しようとしていました。たくさんの子どもたちが進んで手を挙げ、みんなに向かって説明していました。

杠先生も、具体的で細やかに子どもたちに指示を出していくので、子どもたちの理解も確かなようです。また、子どもたちの発言をしっかりと受け止め、その子どもの発言の意図をしっかりと捉えようとしていました。

「二人でタイム」の時間となり、「考えたことをお隣さんと伝えあってごらん!」と指示があると、子どもたちは隣の友達に自分の考えを熱心に紹介していました。

赤鉛筆と青鉛筆の長さの比べ方、ストローとリボンの長さの比べ方、便せんの縦と横の長さの比べ方など、どんどん難しくなりますね。

杠先生は具体物を示しながら、子どもたちの考えを促します。

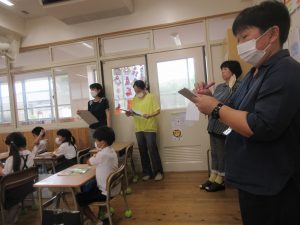

この日は、内川教頭先生、1年1組担任の船津先生をはじめ、たくさんの先生が参観に来ていました。

佐賀市教育委員会からも権藤先生が来てくださいました。

4月から3か月がたちましたが、杠先生は順調に力をつけています。1年生を相手にしっかりと向き合い、丁寧でめりはりのある指導と子どもたちへの愛情豊かな関わりが素晴らしいです。1年2組の子どもたちも杠先生といっしょにどんどん成長しています。

杠先生に、校長からは、次のようなアドバイスをしました。

①子どもたちの発言は当然、不完全なものが多く、1回だけで、その子どもが言いたいことの真意がよくわからないときもある。そのときに、その子どもが言いたいことをまずは教師自身が理解するために、何度か質問を重ねるなどしてやり取りをすることが大切。そのプロセスを見ていることで周りの子どもたちの理解も深まる。

②ペアタイム「お隣さんと話してみよう」という活動のときに、何のためにお隣さんと話すのか(目的)、話したあと何ができればいいのか(ゴール)、どのような方法で進めるのか(ルール)などを、1年生なりでよいので、理解させてから取り組むと活動の質が高まる。

③教科書の展開というのは、一つの提案ではあるが、これから先は、本当にその方法が最もよいのか? もっとよい導入の仕方や進め方はないのか? といったようなことを考えることができる教師になってほしい。教科書が絶対ではなく、教科書についても少しクリティカルに見ることができる教師になってほしい。(今すぐでなくてもよいですが、忘れないでほしい。)

④1単位時間(45分)の指導も大切であるが、単元や題材などの内容のまとまりで考えることや、その中で子どもたちにつけたい力を明確にすることが重要である。単元の指導と評価の計画を立てることができることを二学期以降は目指してほしい。→指導担当の釘本先生もその方針であるとのこと

放課後は、杠先生の授業を参観した先生方が集まって、授業の振り返りを行いました。いろいろな視点からの称賛や助言がありました。

事前からかかわっていただいた低学年部の先生方、ありがとうございました。日頃からご指導いただいている釘本先生、ありがとうございました。そして、何より、杠先生、お疲れさまでした。