不審者対応 避難訓練

入力日

2022年6月21日

閲覧数

3,406

6月17日(金)の5時間目に、不審者対応の避難訓練を行いました。

児童玄関から入ってきた不審者が1年生教室に来るという想定で、避難訓練を行い、不審者の役として、金立警察官駐在所から棚橋巡査長に来ていただきました。

この避難訓練は、次のようなことを確認するために行いました。

1 いつ、どこで、どんな人が来るかも分からない中で、もし、そのような場面に遭遇したときには、どのような行動をすればよいのか(児童にとっての目的)

2 児童や自分たちの身を守るために、大人はどのように行動すればよいのか(教職員にとっての目的)

本番さながらの演技で緊迫した雰囲気の中、1年生の子どもたちは担任の先生の誘導で急いで避難することができました。また、放送を聞いた、他学年の子どもたちも整然と避難することができました。

この日は体育館に避難しました。放送から避難終了まで、3分33秒でした。

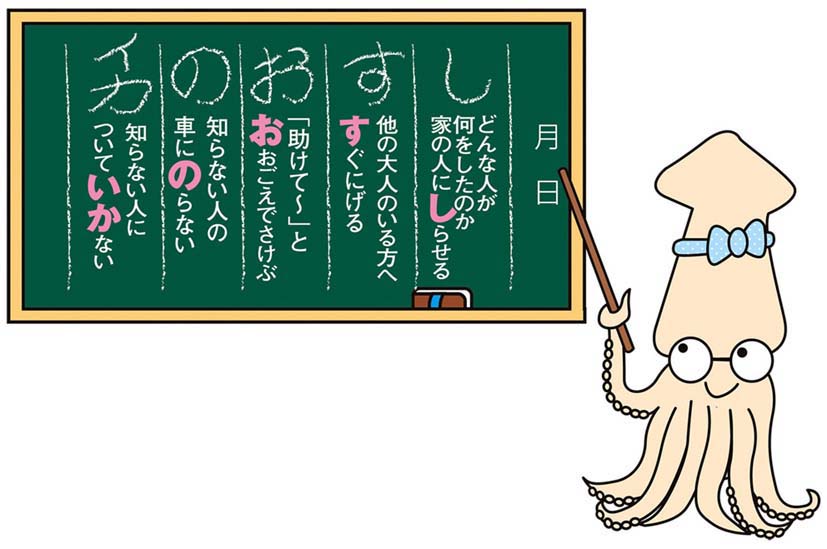

訓練後には、棚橋巡査から、「いかのおすし」の合言葉で、不審者に出会ったときに気を付けることを教わりました。

ぜひ、ご家庭でも確認してください。

実際に不審者役の棚橋巡査長の初期対応にあたられた船津先生は大変緊張されたことと思います。対応の仕方、通報の仕方など、実際に訓練を行ってみて、課題になったことは、棚橋巡査長にいろいろとアドバイスをいただき、今後、見直すこととしています。

ちなみに、いきなり訓練を行って、1年生の子どもたちが怖がらないように、訓練の前に棚橋巡査長には、1年生の子どもたちとの顔合わせをさせてもらっています。

校長からは、以下のことをお願いしました。

1 今日の訓練は「授業中」の想定でしたが、休み時間や放課後など、身近に先生がいないときにはどうするのかということを自分で考えて行動してほしいということ

基本は「逃げる」「その場を離れる」「大きな声を出して助けを呼ぶ」

2 登下校中や休みの日の外遊びなど、学校の外で、不審な人に出会ったときにどうすればよいのかについて、棚橋さんから教えていただいた「いかのおすし」を忘れないで行動してほしいということ

3 通学路の「子ども110番の家」を確認することと、防犯ブザーがきちんと鳴るかを確認すること

学校での安全を守るため、教職員も子どもたちも意識を高くもって生活できるようにしたいものです。