令和7年度 校内研究

令和7年度 校内研究全体計画 2025.4月9日 校内研究 提案

金立小学校教育の質的改善

~深い学びに向かう児童の育成をめざして~

1 主題設定の趣旨

(社会の情勢や国の動向)

令和2年度(2020年度)に小学校で現在の学習指導要領が全面実施となって6年が経過した。また、令和3年1月には「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(答申)において、学習指導要領の趣旨の実現に向けて「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させていくということが強く打ち出された。子どもたちが「何をどのように学び、何ができるようになるか」といったような視点に立ち、新しい時代に求められる資質・能力を育むための教育活動をさらに充実させていくことが求められているのである。さらに、令和6年12月25日には、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」の諮問がなされ、今後、さらにこれからの学習指導要領の在り方についての議論が加速することとなる。しかしながら、現在の学習指導要領が目指している方向性はこれからも変わることはなく、その実現はまだ道半ばであるとの考えである。つまり、全ての教科・領域において「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」という3つの柱で整理された資質・能力を育成するために、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が必須であり、また、手立てとしてのICT活用をよりよく推進するなどしながら、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ることが重要となる事についてはこれまでと変わらない。その実現に向けて、まず教師自身が自らの授業や指導としっかりと向き合い、「主体的・対話的で深い学び」の視点で普段の授業を不断に見直し、常に改善を図り続けることが重要である。

(令和5・6年度 校内研究の概要及び成果と課題)

本校では令和5年度から、個々の教師の「課題解決」を図る校内研究へと大きな転換を図ってきた。それは、個々の教師がそれぞれに自らの「課題」を解決するために、年間を通して「授業実践」を行い、その営みを校内で「共有」していくという研究である。ベテラン教師も若手教師もそれぞれに自らの「課題」を解決していくために、年に一度の「研究授業」といった非日常ではなく、普段の授業や取組を不断に見直し、その質的改善を図ってきた。「質的改善」とは、これまで取り組んできたことに対して「それは何のために行っているのか」「そのことで子どもにどのような力が付くのか」「果たして本当に力は付いているのか」といったような視点で見直しを図り、本当に意味のある取組としていくことである。また、個々の教師の課題解決のためには、教師自らが学ぶ意志や意欲をもち、自らを律しつつ、自己責任を果たしていくことが重要である。つまり学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」を、まずは教師自身が実現するという研究でもある。

令和5年度・6年度と本研究に取り組んでみての教師による自己評価は概ね良好であり、令和7年度もこの方向性で校内研究を進めることへの肯定的な意見が多かった。一方で、年間を通して1回はしっかりとした学習指導案を書いての研究授業を行うべきであるという意見もあった。

令和6年度の成果としては、これまで本校で大切にしてきた「金立小 学習の約束」を、単なる学習規律の徹底ということだけでなく、児童の発達の段階なども加味しながら、「主体的・対話的で深い学び」が創出されることを意図し、一年間をかけて見直しを図ったことが挙げられる。また、教師一人一人が自らの課題解決の意識と年間を通した見通しをもって、主体的に小グループ研に取り組む姿が見られた。学期ごとに自分自身の課題解決の進捗状況や今後の見通しなどを全体や学年グループで共有する場を設定するなどして、個人の課題解決の営みをできるだけ「見える化」し、学年グループや学校全体で共有できるようにしたことも効果的であったと考える。教師に対するアンケートの結果からは、「普段の授業について『授業づくりチェックシート』を踏まえた普段の授業の見直しを意識してできたか」「小グループ研の後の振り返りの時間はどうであったか」などについては概ね肯定的な回答が多かった。課題としては、小グループ研の際に教室を空けることになることや、「授業づくりチェックシート」の文言の中の「適切」という言葉の捉え方が難しいことなどがあった。本研究のスタイルを本校研究のスタンダードとすべく、三年目に取り組むにあたって、これまでの成果と課題をしっかりと受け止め、今年度の研究推進に生かしていくことが求められる。

以上のことを踏まえ、令和7年度の研究では、令和6年度までの研究を継続し、さらに深化・発展させていくこととする。国語科、算数科、音楽科などを中心に幅広い教科において研究に取り組み、「授業づくりチェックシート」に代えて、佐賀県教委が推奨する「授業づくりのステップ1.2.3」Vol1,Vol2を活用することで、児童の主体性を喚起し、知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成を図るために授業の質的改善に取り組む。

2 研究の目標

「授業づくりのステップ1.2.3」を基に、教師一人一人が自らの「強み」と「課題」を明らかにして、日常的、継続的に自らの授業改善に取り組むことで、児童が「主体的・対話的」に学ぶことできる授業を展開し、児童一人一人の「深い学び」の実現をめざす。

3 研究の内容

(1)改訂版「金立小 学習の約束」の定着(日常化・身体化)

(2)「授業づくりのステップ1.2.3」を活用した年間4回のペア研の実施と普段の授業の質的改善

4 研究の方法

(1) 改訂版「金立小 学習の約束」の定着(日常化・身体化)

児童の「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るために、令和6年度に見直しを図った改訂版「金立小 学習の約束」を各学級で効果的・継続的に指導を行うことで、その定着を図る。

(2)「授業づくりのステップ1.2.3」を活用した年間4回のペア研の実施と普段の授業の質的改善

・具体的に取り組むことの分かりやすさを重視し、今年度は「授業づくりチェックシート」に代えて、「授業づくりのステップ1.2.3」を活用する。

・「授業づくりのステップ1.2.3」を基に、自らの「強み」「課題」を洗い出し、年間を通して取り組む課題を明らかにする。(ここでいう課題とは、改善したい点、よりレベルアップを図りたい点など)

・単元(題材)や本時の評価規準、課題解決のための手立てなどを記した「授業構想シート」(A4)を作成し、年間4回(1学期1回、2学期2回、3学期1回)のペアによる授業研を行う。(足立先生は指導案を作成しての初任研の研究授業をもって代える)

・授業後は授業の自己評価・他者評価ができる評価シートを準備し、できるだけ間を置かず、その評価結果を参考にしながら、ペアで授業についての振り返りを行って記録し、その後の授業改善につなげる。

・「研究のまとめ」は年間を通して作成していく。年間4回の授業の記録はその都度、記録する。また、年度末に、年間を通した自らの課題解決の状況についての振り返り(A4で1ページ)を執筆する。これを全員分取りまとめて「研究のまとめ」とする。

【本取組の大まかな流れ】

年度当初

① 「授業づくりのステップ1.2.3」及び 改訂版「金立小 学習の約束」の内容を確認する。

※特別支援学級(みのり学級)については、共通に取り組むことができる部分とそうでない部分を吟味し、別途、研究の進め方を確認する。

② 「授業づくりのステップ1.2.3」を基に、自らの「強み」「課題」を洗い出す。

③ 自らの授業における課題、及びその改善の手立てについて、個人で考えたことをペアや学年グループで意見交換を行い、ブラッシュアップする。

④ 各自、授業を実施する教科、時期、単元(題材)などの計画を策定する。

⑤ 全体研において、それぞれが取り組む課題や授業実施計画を公表し、全体で共有する。

事 前

・1週間前までに実施する校時、教科、単元などを研究主任と教務主任に伝える。

教務主任はペアの参観者が授業参観できるように授業の調整を図る。

・課題改善の手立てを記した「授業構想シート」を作成し、2日前までに全ての教員に配付する。

(さらに、所定の場所にデータを保管し、誰でも見ることができるようにしておく)

本 時

・参観するペアは、授業の妨げにならないように参観する。(勝手に指導したりしない)

また学年に応じて、参観者が来る旨とその理由を児童に説明し、普段通りの授業が行われるようにする。

・授業者、参観者(必要に応じて児童)は、授業後に評価シートを用いて簡単な評価を行い、記録しておく。

事 後

・授業者、参観者は、評価シートを用いた評価の結果を参考にしながら、できるだけ間を置かず、ペアでの振り返りを必ず行う。

・評価結果を参考にしながら明らかになった相違点などを話題にするとよい。

・授業者は、振り返りの内容などを踏まえて、「My 授業研の振り返り」を記録する。

・授業者は、振り返りを基に新たな課題を設定し、次回にむけて授業改善に努める。

年間を通して

・ペアでの振り返りの内容や課題解決の進捗等について、全体での共有を図るための機会を校内研の全体研として学期に一度程度、位置付ける。

年度末

・年間4回の授業の振り返りを「My 授業研の振り返り」にまとめるとともに、自らの年間を通した課題解決の状況や達成度、次年度に向けての課題などについての振り返りをA4ワンペーパーにまとめて、「研究のまとめ」とする。

その他

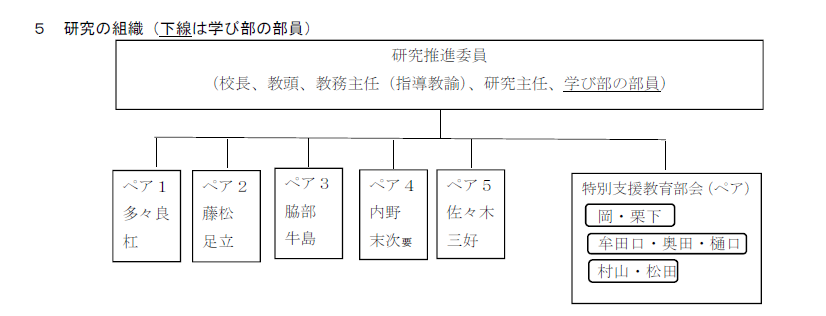

※研究推進委員会は適宜、開催し、学校全体での研究の進捗や研究推進上の成果や課題等について話し合うこととする。 改めて、会を設定するだけでなく、三部会の学び部の話し合いを拡大し、管理職等も参加した形で研究推進委員会とすることも検討する。

※指導教諭は、ペア研がスムーズに行われるように、授業などを調整し、参観者が教室を空けて授業を見に行かなければいけない事態が発生しないようにする。

※管理職(校長・教頭)についても、可能な範囲で全ての教師の授業を参観し、要請に応じて、ペアでの振り返りに参加するなどして、適宜、指導助言などを行う。

【関連資料】

校内研講話資料等

4月7日 校内研 講話資料

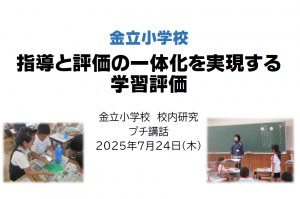

7月24日 校内研 講話資料

10月29日 校内研 講話資料

年間計画 ※赤字の部分は実施済み

| 回 | 月 日 | 内 容 | |

| 1 | 4月9日 | 水 |

校内研究計画の提案・承認

|

| 2 | 4月23日 | 水 |

自らの強みと課題についてのディスカッション

|

| 3 | 5月14日 | 水 |

道徳の授業についての研修 校長 小松原 知子 先生

|

| 4 | 6月18日 | 水 |

通常学級における特別支援教育的な配慮についての研修 特別支援教育担当係長 伊東 一義 先生

|

| 5 | 7月24日 | 木 |

1学期における課題解決状況の情報共有

|

| 6 | 9月3日 | 水 |

2学期に取り組む授業のペア研の構想シートの検討会(2回目のペアで)

|

| 7 | 10月29日 | 水 |

前半2回の授業研振り返りと3,4回目の授業研見直し

|

| 8 | 11月19日 | 水 |

2学期後半から3学期に取り組む授業のペア研の構想シートの検討会(2回目のペアで)

|

| 9 | 12月3日 | 水 |

2学期における課題解決状況の情報共有 → ペアで内容等確認

|

| 10 | 12月17日 | 水 |

2学期における課題解決状況の情報共有 → 全体共有

|

|

ペア研と授業後の振り返りは各ペアとも適宜、実施。

12月9日(火)4年2組 内野先生の国語科の授業

|

|||

| 1月7日 | 水 |

国語科の授業づくりについて 10:00~11:30

「国語科の単元づくり」~国語科における個別最適な学びの実現に向けて~ という内容で、5年生の学習材「大造じいさんとガン」を取り上げながら、国語科の単元をどのように構想していけばよいかということなど、事前の本校職員からの質問なども踏まえて、お話をいただきました。

|

|

| 1月14日 | 水 |

学力向上対策についての校内研修 (学力向上対策Coによる企画)

|

|

| 12 | 2月12日 | 木 |

令和7年度の校内研究の振り返り

|

| 13 | 3月26日 | 水 |

年間を通しての課題解決状況の情報共有

|