HOME >

HOME > - 非公開: 校長室から >

- 3月11日に学ぶ

3月11日に学ぶ

入力日

2021年3月10日

内容

今年の3月11日(木)は東日本大震災から10年の節目となる日です。当日は全校朝会で福島県南相馬市の小高中学校で作られた「群青」という曲やそれを歌い継ぐ意義について学習します。また、震災からの復興について書かれた現在の小高中の生徒の作文を紹介します。以下はその資料です。「群青」の曲と創作過程を動画で視聴します。保護者の方も 「群青」震災の動画で検索すれば そのようすを視聴できます。

「群青」が作られた背景

福島県南相馬市立小高(おだか)中学校は、南相馬市南部の小高区に位置し、2011年3月11日の東日本大震災で、津波で街が甚大な被害を受け、生徒4名も犠牲となりました。

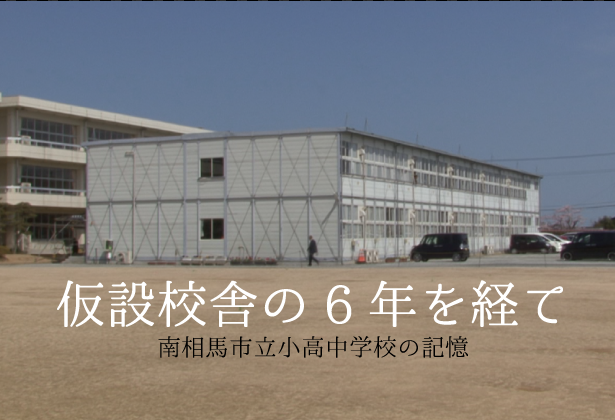

小高区は福島第一原子力発電所の半径20㎞圏内に位置するため、この震災以降、全住民が避難生活をすることになりました。小高中学校は当然使用することができず、原発から37㎞離れた鹿島小学校の敷地内に建てられたプレハブの仮設校舎で学習をすることになりました。

避難生活のため友だちが全国に散り散りとなり、原発事故で小高に戻れないことなど、様々な不安が生徒たちにのしかかり、わずか6・7名の2年生も、心を痛め、音楽の授業では歌が歌えなくなっていました。音楽の授業を受け持っていた音楽教諭の小田美樹先生も歌うことができず、皆が歌うことの難しさを感じていました。

ある日、歌が歌えなくなった生徒たちの授業を受け持っていた音楽教諭の小田先生が、小高中を離れた生徒がどこにいるのか把握するため、大きな日本地図に生徒の顔写真を貼り付けていたら、生徒たちが口々に「遠いね」「どうやったら行けるの」「〇〇さんはどうしているだろう」「〇〇市はどんなところなんだろう」「でも、この地図の上の空はつながってるね」など、気持ちを露わにした。 そこから、歌うことができなくなった2年生の生徒たちと小田先生による詩づくりが始まりました。津波で同級生を亡くしたり、遠い疎開先から今もなお戻ってこない同級生などを思ったりする3年生が、思いを綴った日記や作文、他愛もないおしゃべりから、3年生の思いを地道に小田は書き留めていき、それをつなぎあわせて、「群青」の大筋の歌詞が出来上がりました。

小高中学校では毎年、卒業式の時に卒業生が希望や未来を語った歌を合唱することが、毎年の慣例となっています。

「群青」の歌詞

ああ あの街で生まれて君と出会い

たくさんの想い抱いて 一緒に時を過ごしたね今旅立つ日 見える景色は違っても

遠い場所で 君も同じ空

きっと見上げてるはず「またね」と手を振るけど

明日も会えるのかな

遠ざかる 君の笑顔今でも忘れないあの日見た夕日 あの日見た花火

いつでも君がいたね

当たり前が幸せと知った自転車をこいで 君と行った海

鮮やかな記憶が

目を閉じれば 群青に染まるあれから二年の日が 僕らの中を過ぎて

三月の風に吹かれ 君を今でも想う響けこの歌声

響け遠くまでも あの空の彼方へも

大切な全てに届け涙のあとにも 見上げた夜空に

希望が光ってるよ僕らを待つ群青の街で

ああーきっとまた会おう

あの街で会おう 僕らの約束は

消えはしない 群青の絆また 会おう

群青の街で作詞 福島県南相馬市立小高中学校 平成24年度卒業生

作曲 小田美樹(福島県南相馬市立小高中学校 教諭)

学校が再開された小高中学校

全校朝会で生徒に朗読してもらう作文

南相馬市立小高中学校 3年 發田紗織さんの作文

皆さんは、小高中学校の「群青」という歌をご存じですか。この歌は、震災を体験した小高中学校の先輩方と当時の音楽の先生が、震災によって友人を失ってしまった悲しみと、原発事故によって全国に離ればなれになった仲間を想い、作ったものです。歌詞には、この地で共に育った仲間とのたくさんの思い出を背負いながら、群青の町である小高の地でいつかまた会えることを願って生きて行くという、前向きな気持ちが込められています。この歌は、当時幼稚園生で、震災の記憶もおぼろげだった私の胸に響き、当時のことを思い出させてくれました。そして、「この歌を歌い繋ぎたい」という気持ちにさせました。

あれから8年が経ちましたが、私たちの町は少しずつ変化してきたのではないかと思います。立ち入ってはいけない場所はどんどん狭くなりました。お店も増えました。耳をすませば人々の声が聞こえてきます。これらは、小高に関わってくださった多くの人々が、復興のために様々な努力を積み重ねてきた成果だと思います。この町は、少しずつですが、確かに復興に向かっています。私は、復興とは町が元通りになるだけでなく、さらに、活気が戻ることだと思います。人々が町に戻り、それぞれの生活を整えた上で、地域の魅力を発揮した町づくりを行えるようになることが大切です。小高には一時期人が居なかったけれど活気が戻ってきた。震災の被害にあったと思えないほどにぎやかだ。今の小高が、そう言われるような状況に近づいていることを感じ、わくわくして、うれしくて、誇らしい気持ちになります。

しかし、少し外に目を向けてみると、テレビのニュースや人々へのインタビューから聞こえるのは、「かわいそう」、「気の毒だ」等というネガティブな言葉です。復興への多くの努力があったおかげで、数年前に比べてとても暮らしやすくなってきています。それなのに、なぜ、そんな声ばかり聞こえてくるのでしょうか。

私が考える理由の一つは、メディアが、私たちの良い面よりも悪い面ばかり取り上げているということです。例えば、原子力発電所に再び不具合が発見されたことや、児童生徒の数が年々減少していることなどです。私たちが復興を進めていることは大勢の人が知っていると思いますが、実際はどの程度進んでいるのかということを知っている人は、全国では少ないと思います。そのことを、「分かってもらえないのなら、それでしかたない」と、あきらめてしまうこともできるでしょう。しかし、それはどこか悔しいです。小高は良い町です。美しい海と山、たくさんの生き物、語り継がれる歴史、そして町のあちこちから人々の小高を愛する心を感じることができます。それを知っている自分たちだからこそ、小高には少しでも自信と誇りを持っていたいのです。

では、私たちのことをもっと知ってもらうためには、どうすれば良いでしょうか。私は、未来を担う私たち子どもが、たくさんのことに挑戦し、その活躍を全国の方々に発信することで、小高が未来に向かって頑張っているのだと伝えることができるのではないかと考えています。千年に一度と言われた大震災とあの事故を乗り越えようとしている私たちの心は、とても強いはずです。さらに、世界には、今でも私たちのことを応援してくれている人達がいます。その人達に感謝の気持ちを伝えるためにも、私たちは自分自身のことを発信していくのです。この強い心があれば、また乗り越えていけるはずです。だから、小さな事からでも、少しずつ努力して、小高の復興と今、そして未来を伝えていきたいと思います。

「群青」に、「また会おう 群青の町で」という歌詞があります。「遠く離れた場所で頑張っている友と、小高で再び会いたい。」先輩方が歌詞に託した願いを叶えるためには、彼らの帰りを待っている私たちが、この町を立て直していかなければなりません。「群青」を歌い続けることで、小高を取り戻すために力を尽くすくという私たちの思いを、聞いている人々に届けることができるのではないかと思うのです。その志があれば、私はいつまでも、心を込めてこの歌を歌うことができます。そして、私自身、先輩方の思いを忘れずにいられます。そして、この地に生まれたことに誇りを抱きながら生きていきます。

閲覧数

42,652